![鬼をおいかけて[福知山]編](/assets/img/page/awakes/theme1_img35.png)

![鬼をおいかけて[福知山]編](/assets/img/page/awakes/theme1_img35.png)

#04鬼をおいかけて[福知山]編

- 鬼を訪ねて、大江の山へ。

- 「京都の山奥に鬼だらけの町があるよ」と聞き、向かったのは福知山市大江町。

日本最強の鬼伝説が残る町です。

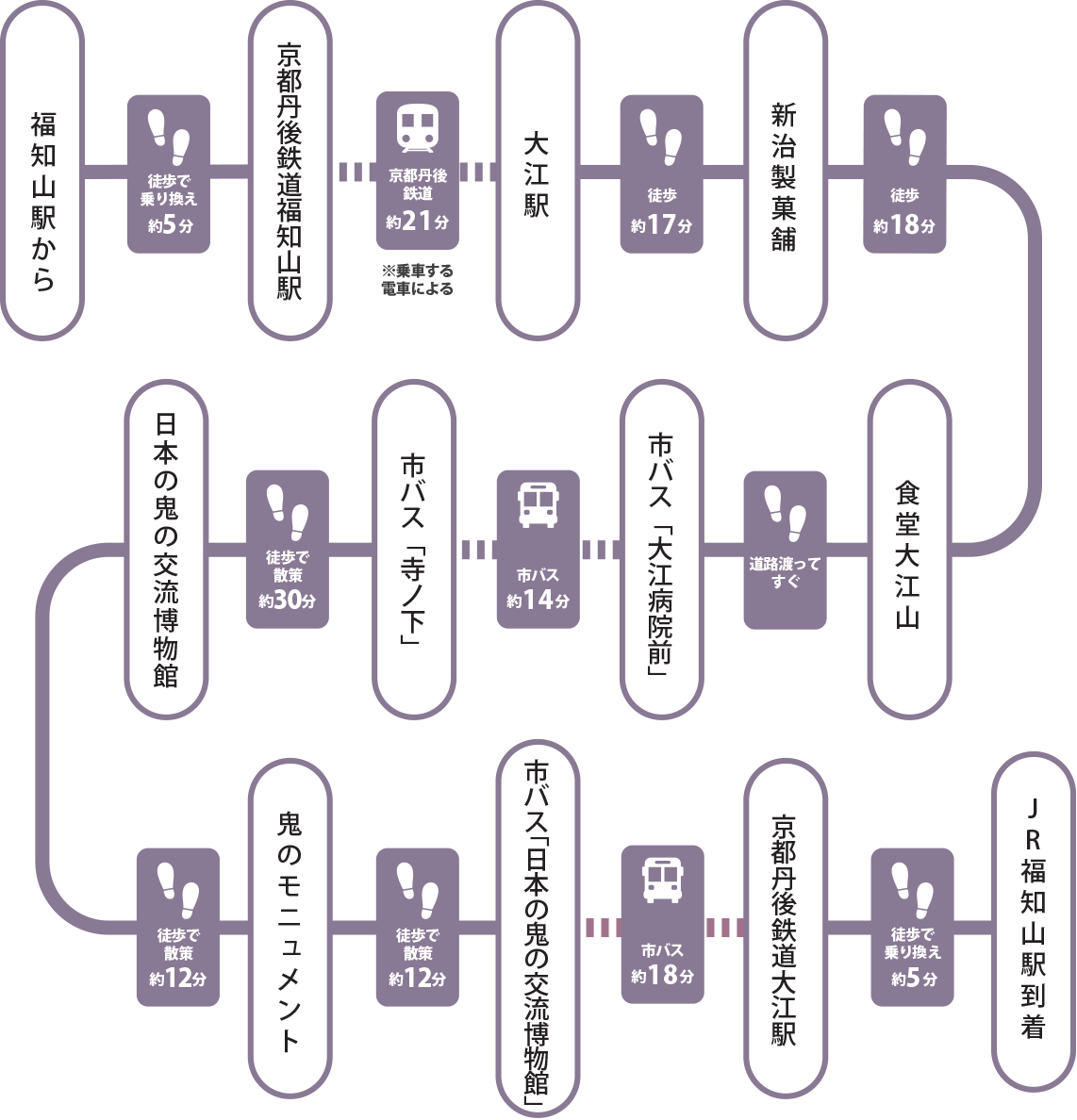

まずはJR福知山駅で京都丹後鉄道に乗り換えて、いざ鬼退治へ!

乗り込むと中は木のぬくもりであふれていて、レトロ可愛い雰囲気にときめきが止まりません。こんなほっこり気分で鬼と対峙できるのでしょうか。

オリジナルブレンドの丹鉄コーヒーや地元のお菓子なども販売されていて、車窓からの絶景を楽しみながらのんびりいただけます。

電車を降りると、福知山観光協会大江支部の佐藤さんが出迎えてくれました。

まずは地元で有名な鬼饅頭のお店へ連れていってくれるそうです。

ここから一気に鬼ワールドが広がります。

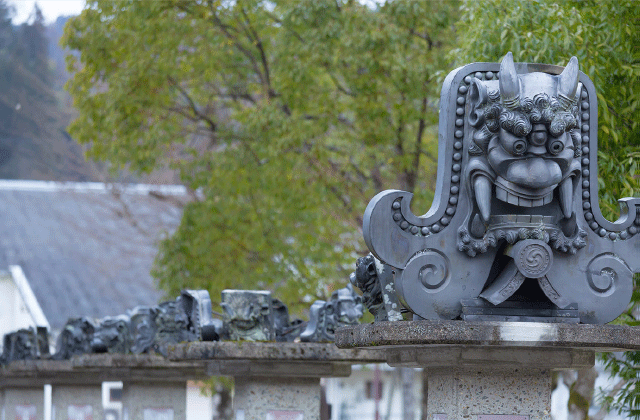

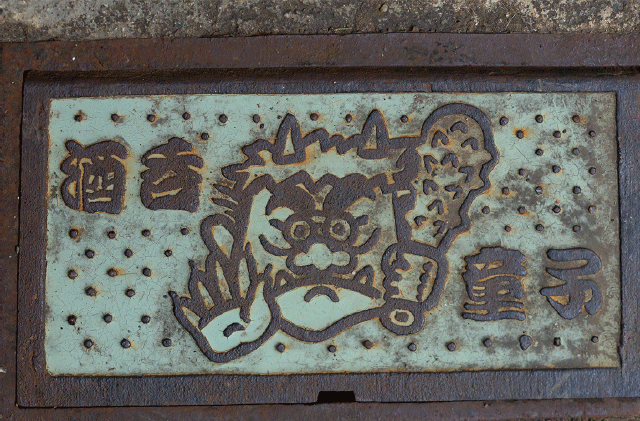

「ここは鬼瓦公園と言って、日本各地の鬼瓦職人が制作した72点の鬼瓦があるんですよ。

「信楽焼の鬼」や「鬼の街灯」、「鬼のマンホール」なんかもあります。」

(取材者)

「いきなり鬼だらけですね。

大江町はどんな鬼伝説で有名なんですか?」

「大江山には3つの鬼伝説がありまして、一番有名なのが「酒呑童子伝説」です。ものすごく簡単に説明すると、世の女性を虜にした美少年が最強最悪の鬼「酒呑童子」に姿を変えて、他の鬼たちと一緒に大江山に棲みついたんです。女・子どもをさらったり、都で悪さをするようになって、頼光ひきいる武将らに退治されてしまう、そんなお話ですわ。

ちなみに、その武将メンバーの一人は金太郎のモデルになった坂田金時なんですよ。」

(取材者)

「美少年?金太郎?なんだか親近感わきますねー。」

(佐藤さん)

「そう、酒呑童子はキャラクター設定が魅力的なんです。スリル満点の冒険要素もあり、ストーリーがしっかりしているので全国にファンも多いですよ。」

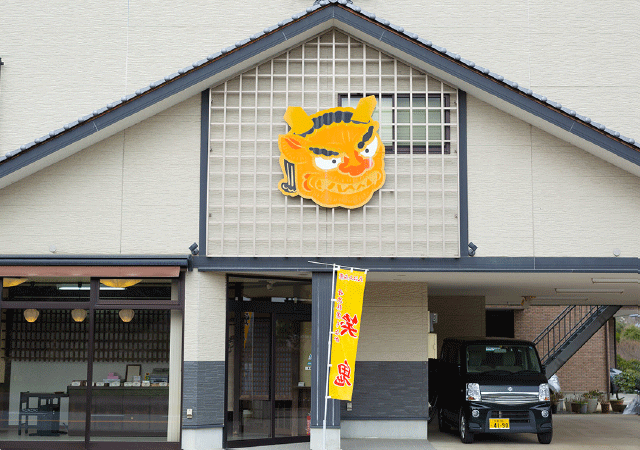

通常の10倍!鬼スケールな鬼饅頭と出会う。

名物の鬼饅頭は直径約10㎝・重量480g。なんと通常の10倍の大きさだそう。酒呑童子伝説に登場する「腰掛岩」がモチーフで、薄皮の中には粒あんがぎっしり詰まっています。

「大きいでしょ?(笑)お土産にしてご家族でシェアされる方がほとんどですが、なかには一人で3つも食べられたお客さんもいるんですよ!」

(取材者)

「そんな強者が!でも、見た目より甘さ控えめでおいしいですね。」

(店主さん)

「余計な甘さがないでしょう?材料も小豆・砂糖・小麦粉と本当にシンプルです。」

ハーフサイズの小鬼饅頭もおすすめ。

- 新治製菓舗

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町蓼原374-1

- 電話

- 0773-56-0040

ちょっと立ち寄り

知恩院や出雲大社など日本屈指の神社仏閣に使われるヒノキの端材で、ぐい呑などを制作。

タイミングが合えばその場でオーダー可能。

- 桐村製材

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町蓼原352-1

- 電話

- 0773-56-0007

- WEBサイト

- https://kirimuraseizai.com/

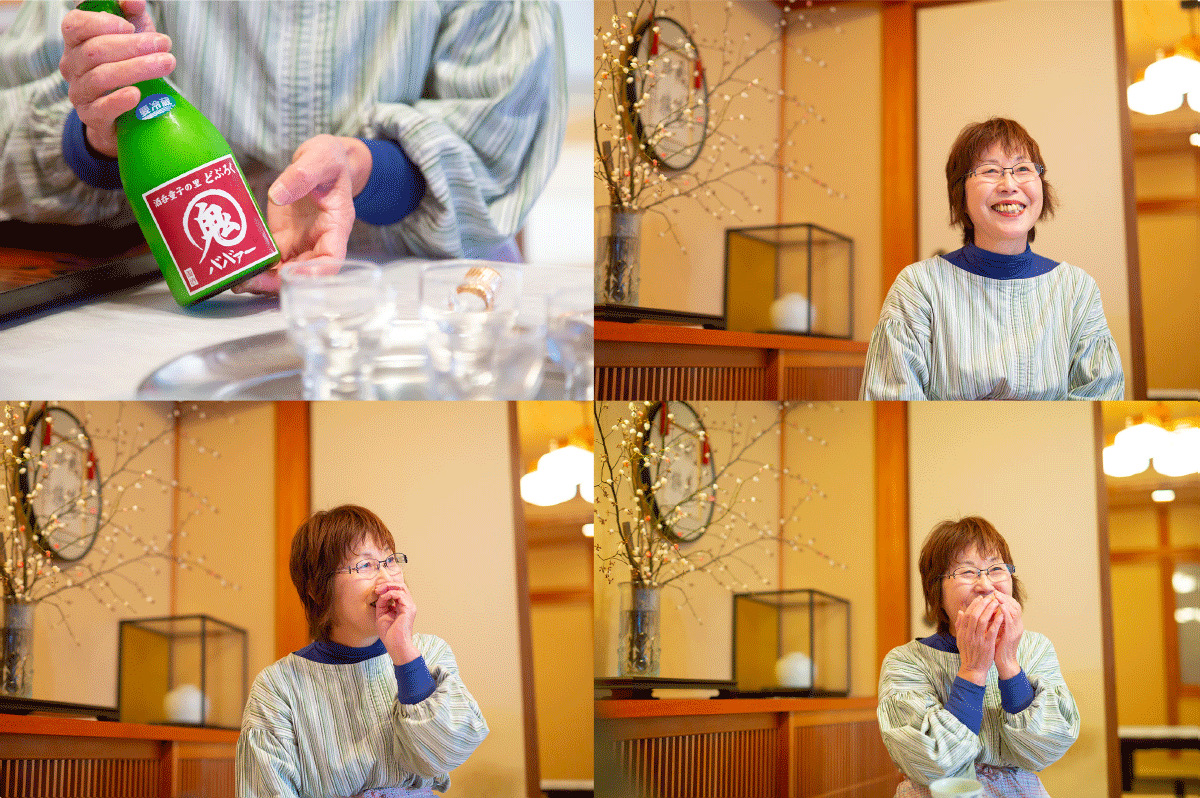

鬼の気分でお出汁をぐびっと!

お土産に鬼饅頭を購入した後は、ノスタルジックな景色が残る旧道をてくてく歩いて、ちょっと早めの昼食へ。

「鬼そば」で知られる食堂 大江山さんにお邪魔しました。

こちらが、鬼そば定食。直径30㎝ほどの大きな朱色の盃に真っ黒のお蕎麦!鬼を連想させる赤×黒のコントラストはかなりインパクトがあります。ざっくりしたお蕎麦の上にはシャキシャキの山菜。大きな盃を両手で持ち上げ、透き通ったやさしいお出汁を飲み干します。

「お出汁を飲む時、鬼がお酒を飲んでるみたいな格好になるでしょ?」

(取材者)

「鬼の酒器ってきっとこんな感じですよね!ところでこのお蕎麦、どうしてこんなに黒いんですか?」

(女将さん)

「外殻に近い部分から挽き出された三番粉を使っているから色が濃いんです。香りや風味も強いし、栄養価も高いのよ。昔は大江町のお蕎麦って言ったら全部この黒いお蕎麦だったけど、今ではうちだけなんですよ。」

しっかりした喉越しで、香りも豊か。地元食材をふんだんに使って季節感を出すのも女将のこだわりだそう。SNS映えしそうなイカツイ見た目にも気分が上がります。

- 食堂 大江山

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町河守1956

- 電話

- 0773-56-0595

- WEBサイト

- http://www.oeyama.com/

ちょっと立ち寄り

- 割烹 さとう

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町河守1847

- 電話

- 0773-56-0066

- WEBサイト

- http://onibaba.jp/

いざ潜入、日本屈指の鬼の巣窟へ!

しっかり腹ごしらえしたところで、鬼伝説のメインアトラクション「日本の鬼の交流博物館」に向かいます。

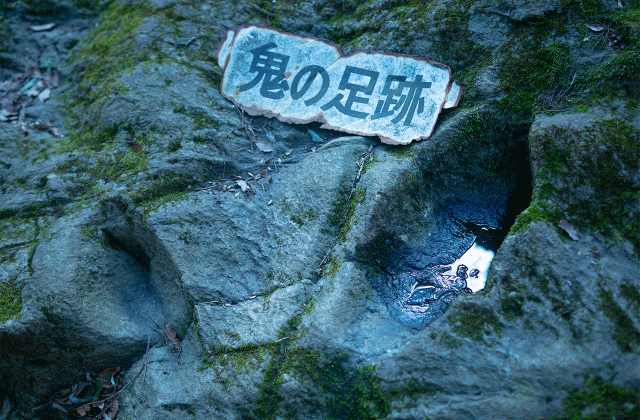

棚田の景色を追い越しながら市バスに揺られること約15分。「寺の下」バス停に到着です。ここから30分ほど、のんびり山道を歩きます。ちなみに博物館の最寄のバス停は「大江山の家」ですが、今回は周辺散策も楽しもうと途中下車して歩きました。

「酒呑童子は平安時代のお話ですからね。江戸時代にはすでに伝説として広まっていて、当時からここは観光スポットだったんですよ。参勤交代の道中で鬼の足跡を見てきたぞ!なんて、家族への土産話にでもしたんでしょうね。」

(取材者)

「江戸時代の人も同じ景色を見て歩いていたなんて胸が熱くなりますね。なんだか昔にタイムスリップしたみたいです。」

そんな鬼を退治すべく乗り込むのは、源頼光とその仲間たち。この中の誰かが大人になった金太郎なんですね。

「日本の鬼の交流博物館」に到着。

ようやく、ようやく本日の集大成「日本の鬼の交流博物館」へ。

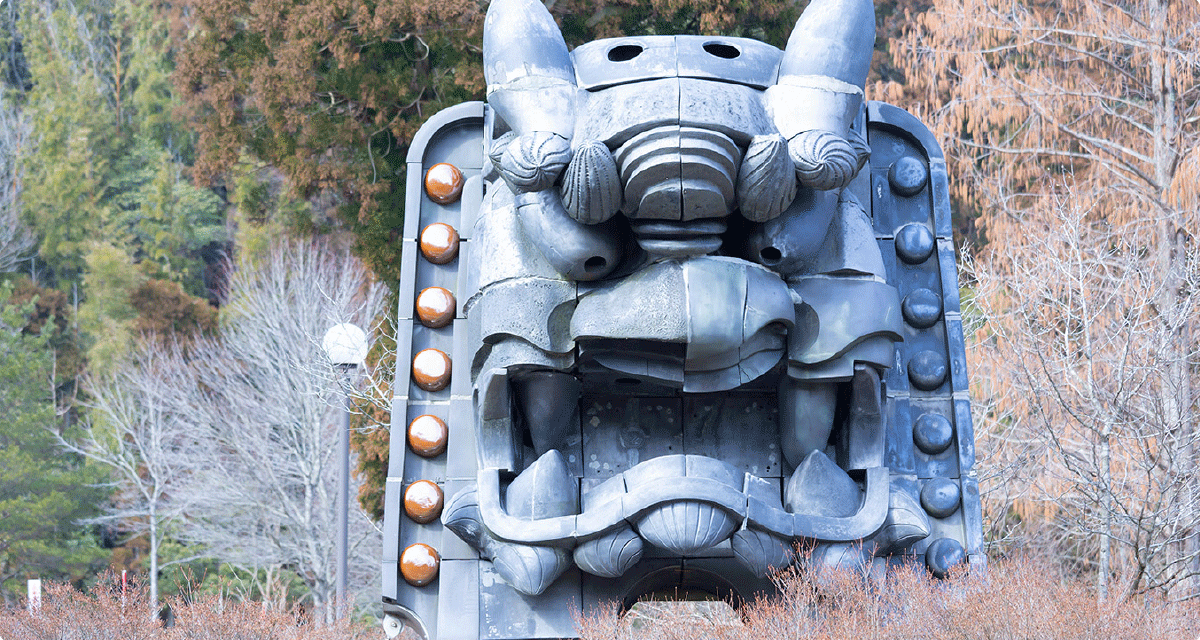

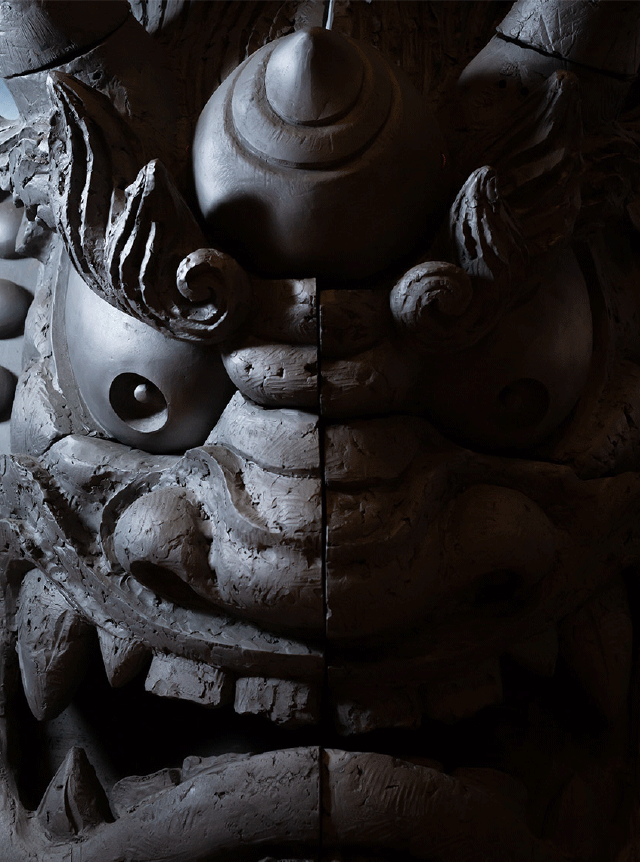

どすーーーーーーーーーん! 高さ5m、重さ10トン。日本一の大きさを誇る「大江山平成の鬼瓦」です。顔を130のパーツに分け、日本中の鬼瓦職人が各地の土と焼成技法で作り、それらを現場で合体させました。パーツごとに色や質感が違うのは、産地が異なるからなんですね。

ここで博物館長の塩見さんにお話を聞きました。

「大江山にはなぜ鬼の伝説が多いんでしょう?」

(塩見館長)

「大江山の鬼伝説は諸説あるんですよ。

4世紀に日子坐王が久賀耳の御笠を退治した話。

6世紀に聖徳太子の弟の麻呂子親王が、英胡・軽足・土熊を退治した話。

そして平安時代に酒呑童子を源頼光たちが退治した話と、3つの鬼退治伝説が大江山には残っています。

大江山は、京の都から見ると天狗の棲んでいる愛宕山の遥か北西に位置する辺境の地だったと思います。そこには魑魅魍魎や妖怪変化が棲んでいるとか、姿格好の異なる渡来人が鬼として恐れられたとか。」

(取材者)

「ふむふむ。」

「これらの鬼退治伝説は、当時の大和朝廷に逆らった逆賊、服従しない人々を鬼や土蜘蛛などと言って退治したことが伝承や物語になったのでしょうね。東北地方を蝦夷などと呼び、支配するまでには何度も討伐軍を出しています。また、天変地異や病気なども鬼の仕業と言っていましたし、外国人や山の民、鉱山で働く人など農業以外の生産者が「鬼」と呼ばれる存在だったと考えられます。」

「朝廷が自らを正当化するために「鬼」に仕立て上げたということですか?」

(塩見館長)

「今も昔も、民衆の心をつかむには悪者を成敗してヒーローになるのが手っ取り早いんでしょうね。」

「科学が発達した現代でも、親が子どもに「早く寝ないと鬼さんが来るよ!」とか脅かしたりしますよね。「鬼」という存在は必要悪なんでしょうか?」

(塩見館長)

「一概には悪とは言えません。鬼はね、神様と表裏一体の両義的な存在なんです。ナマハゲは鬼でありながら「春来る来訪神」ですし、案外やることに筋が通ってる。わりと教訓めいたことだって言うでしょう?」

「確かにナマハゲは「悪い子はいねが〜」とか、閻魔大王は嘘をついたら舌を抜かれるとか、してはいけないことを教えてくれていますね。」

(塩見館長)

「そうでしょ?祖先は鬼を通して子孫たちに人生の教えを語りかけているんだと思いますよ。」

(取材者)

「なるほど〜、深いです。鬼の見方が変わりますね。」

- 日本の鬼の交流博物館

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町仏性寺909

- 電話

- 0773-56-1996

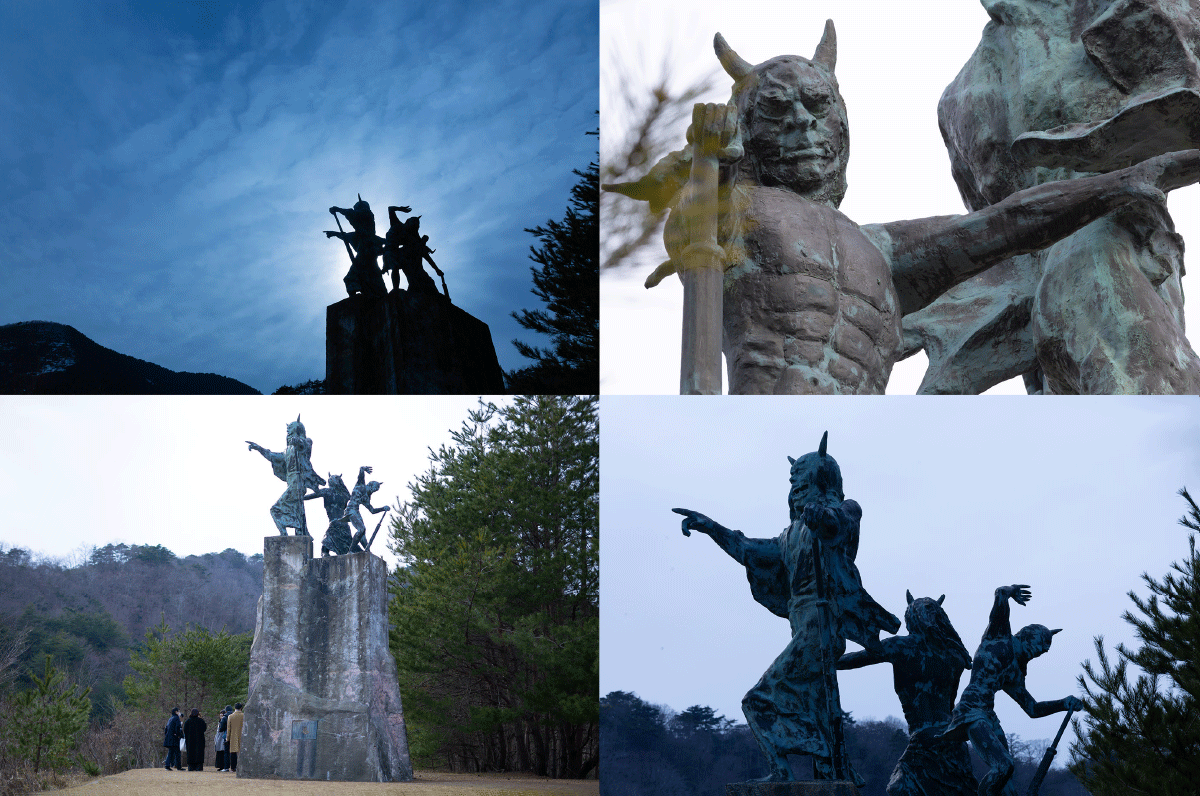

館長にお礼を言い、博物館から車で上へ上がること5分。最後にどうしても見たかったのはこれ、ウルトラマンをデザインした彫刻家・成田亨氏による「鬼のモニュメント」です。

5mの台座の上には3mにおよぶ酒呑童子と茨木童子、星熊童子のブロンズ像。山上から迫力の臨場感を放ちます。酒呑童子がものすごい形相で指差す先は、まぎれもなく京の都です。

酒呑童子が首をはねられたのは、源頼光らによるだまし討ち作戦によるもの。最期の言葉は「鬼に横道なきものを…(鬼は人をだましたり、嘘をついたりしないのに)」だったそうです。なんだか切ないですね。鬼とは一体何者なのでしょう?本当に恐ろしいのは、人間のほうかもしれませんね。

しんみりしたところで帰りの時間!

またあの可愛い電車に乗れると思うとわくわくします♪帰りはビールでも飲もうかな。

ありがとう大江町。

また来まーす!

ちょっと立ち寄り

- 大江山グリーンロッジ

-

- 住所

- 京都府福知山市大江町仏性寺902

- 電話

- 0773-56-0095

![撫で撫で[亀岡]編](/assets/img/page/awakes/theme4_img79.jpg)

![時の流れをかけぬける[南丹]編](/assets/img/page/awakes/theme2_img3.png)

![つながっていく[京丹波]編](/assets/img/page/awakes/theme5_img18.jpg)