![撫で撫で[亀岡]編](/assets/img/page/awakes/theme4_img79.jpg)

![撫で撫で[亀岡]編](/assets/img/page/awakes/theme4_img79.jpg)

#01撫で撫で[亀岡]編

- 触れることのできる安心感

- 明智光秀が本能寺の変を起こした時の出陣地である亀山城。

だけど今回はお城だけじゃない亀岡の魅力を吸いとって撫でようと思います。

卯月、晴天の散策日和

霧が多く曇りがイメージの亀岡だけど、今日はいい天気でいい予感しかしない一日のはじまりです!

まじまじと見ると駅の形がかっこいいのです。

青い空とのコントラストは波のようでもあり、山並みのようでもあり。

保津川下りをイメージしたデザインなのだとか。

京都スタジアムの建設も着々と進み、活気ある雰囲気をバスターミナル越しに見ていると、バスがやってきました。

吸われて吸って

癌を吸いとってくれるという樫の木がある癌封治の神社として有名な「薭田野神社(ひえだのじんじゃ)」を目指そうと思います。

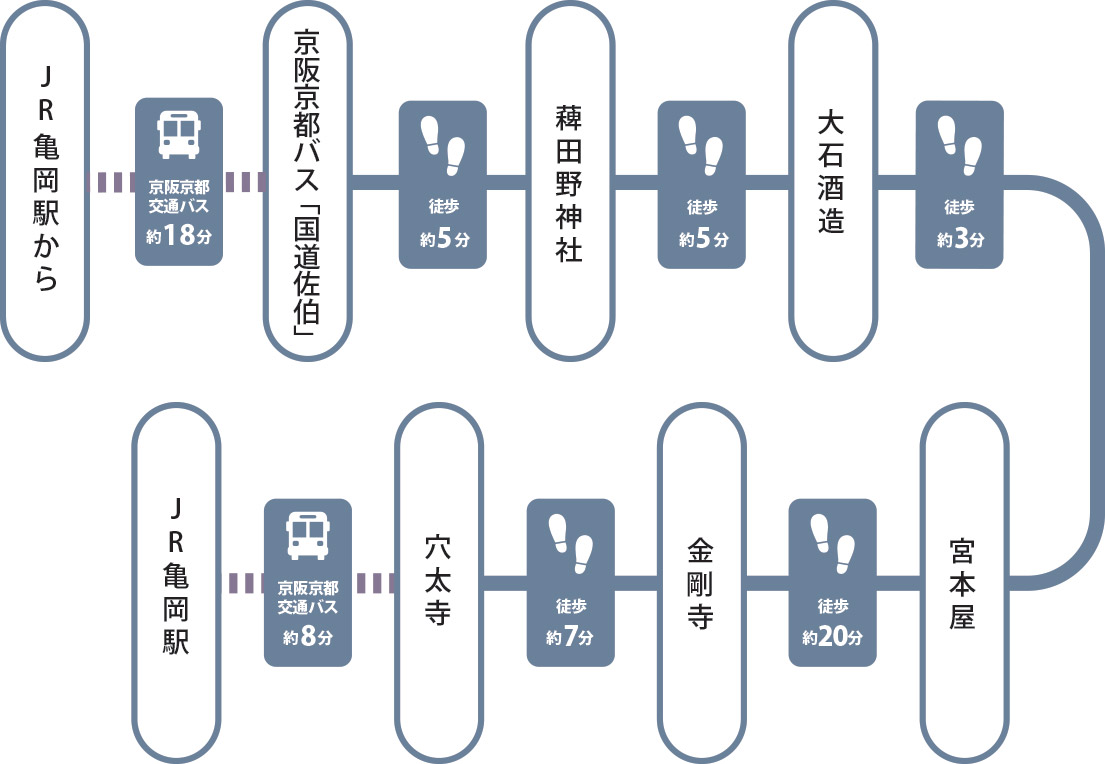

バスで約18分、「国道佐伯」で下車。

反対車線のバス停・・・

あれ?なんか不思議な形をしている・・

近づいてみると・・・

調べてみると、毎年8月14日に行われる「佐伯燈籠祭」(※1)で奉納される浄瑠璃人形でした。

(※1)「佐伯灯篭祭」平安時代に「薭田野神社」が五基の神燈籠と一基の台燈籠を朝廷より賜った事に起源し、盆行事と豊作祈願が合わさった特殊な神事の祭りで、現在では神燈籠と人形浄瑠璃の舞台となる台燈籠、はんてん姿の子供達が手に切子燈籠を持ち神輿の巡行に供行するそうで、想像するだけでワクワクします!是非本物を見に来たい!

人形は串人形(※2)と呼ばれ、高さ35㎝程の日本で一番ちいさな浄瑠璃人形です。文楽人形より古い形を遺しており国の重要無形民俗文化財に指定されています。

(※2)串人形:一人で操作する浄瑠璃人形です。一人でするって凄いなあ。

バス停から徒歩約5分で「薭田野神社」に到着です。

けど、先ずは手水舎で清めましょう。

丁寧に解説された「薭田野神社参拝順路」も置かれていました。

①番から⑮番までありますが、今回は癌封治参拝順路を紹介していきます。

いざ!

癌封治瘤の木へ。

“自分のからだで、気になるところを撫でてから、木の瘤を撫でてみよう”

なでなで

なでなで

環をくぐる事で、万物を生み成す神、産霊神むすびのかみの御神徳を頂き願いを叶えるエネルギーが授かれるそうです。

賽銭箱にお賽銭を入れ、鈴を鳴らして基本の「二礼二拍手一礼」をおこないましょう。

お願いごとはきちんとご挨拶をしてからです!

石に両手をあてて願掛けする事により、この石に宿る神々の御神徳を頂き、願い事を叶えるまで頑張れる強い気力を授かれるそうです。

幸せな日々の暮らしを頂く神の恵みを幸魂といい、

奇しくも戴く不思議な神の恵みを奇魂といいます。

神の奇しきご加護を戴けるよう、なでなで。

5月3日の癌封治「護身の祭」で護摩木を焚き上げた時に敷いた清めのお砂で「悪霊退散・癌封治」にご利益があるそうです。

袋に入れてお砂を持ち帰り、小皿にのせて家の玄関口にお祀りするとよいそうです。

パワースポットがたくさんあって、有り難い神社です!

その中でも、本殿の後方の鎮守の森の中が塚上になっていて“土盛”となっている場所があるのですが、ここがとても気持ちが良い!

約3000年程前にこの地に住み着いた人達がこの土盛の処で食物の神、野山の神を祀り、田畑を造り、収穫した穀物を供え作物の豊作と子孫の繁栄を祈り捧げました。

その後、大和朝廷の基礎が出来上がった和銅2年、丹波国守大神朝臣狛麿が朝廷の指示によって土盛の前に社殿を造営し、佐伯郷の産土神として祀り、国の安泰と五穀豊穣を祈ったのが「薭田野神社」の起こりです。

かつては禁足地だったそうですが、今は入ることができます。

大切に護られている神聖な場所は、まるで異空間です。

是非、訪れて体感してもらいたいです。

悪いものを吸いとってもらい、願いを叶えるチカラや叶うまで頑張れるチカラなど多くのものを吸いとってパワー満タンです!

- 薭田野神社

-

- 住所

- 京都府亀岡市薭田野町佐伯垣内亦1

- 電話

- 0771-22-4549

- アクセス

- JR亀岡駅よりバスで約15分

醸す

「薭田野神社」の正面にある鳥居を出て少し歩くと、「丹波地酒 翁鶴」ののぼりがヒラヒラ。

吸い寄せられるように道を進み、「大石酒造」にやってきました。

「大石酒造」は元禄年間創業の老舗蔵元です。

「自然豊かな亀岡は水田も多く、京都の米どころのひとつです。

そしてこの地方の水や気候は酒造りに合っているんですよ。

お酒はね、造る最初から最後までの工程にずっと関わる水が命なんです。」

「今もこちらで仕込まれてるんですか?」

(大石さん)

「今はここでは瓶詰めのみを行ってるんです。時代の流れと共に古井戸の水質と水量が変化し、蔵の耐久性の問題もあり、より良い酒造りの環境を探し求めて美山町に蔵を新設したんです。」

「なるほど、そうだったんですね。

大石さんの思う酒造りの要の水が美山町で見つかったんですね。」

(大石さん)

「そうなんです。うちの技法は“生酛(きもと)”といって江戸時代に確立された自然の微生物を巧みに利用して優秀な酵母を育成させる技術で、清酒酵母だけを純粋に培養させるとても手間のかかる方法だけど、機械にたよらず杜氏の技を生かした手作りの地酒にこだわっているんです。その生酛仕込みに最適な温度環境を活かして一本一本の酒を真心込めて醸しています。」

「どんなお酒なのか呑んでみたくなりますね!」

(大石さん)

「試飲コーナーもあるので、呑んで行って下さい。

その前に「酒造り資料展示室」や「旧仕込み蔵」を案内します。」

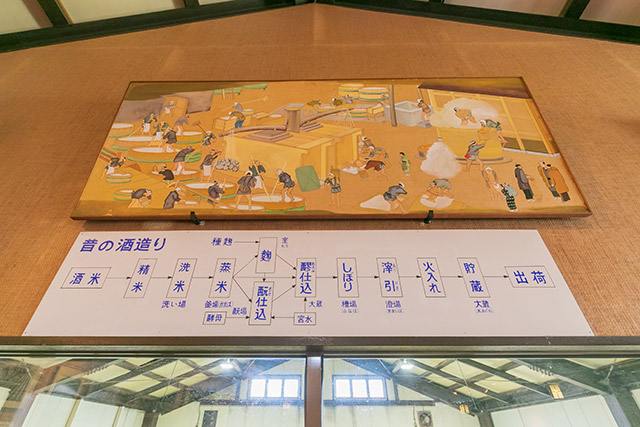

大石さんの後をついて「酒造り資料展示室」へ。

珍しい道具が色々展示してあります。

京都産の酒米の山田錦や祝、五百万石などに実際に触れることができます。

「昔の酒造りの工程の絵です。昔は人海戦術で大変だったのが良くわかるでしょ。」

確か結婚式してませんでしたか、、、

好きなお酒を好きな量だけ買えるのは嬉しいです。

二階では以前使われていた麹室(こうじむろ)などの見学ができます。

「麹室で造った麹をもとに酒母(しゅぼ)をつくります。酒母とはアルコール発酵を促す酵母を大量に増殖させたもので、酒母を手作業で造りあげる技法が生酛造りです。」

日本人にとって日本酒は酔うため、楽しむためだけでは無く、神事と深い関わりもあり、日本の神々とつながる大切な存在でもあります。

美味しく頂ける事に感謝しようと改めて思いました!

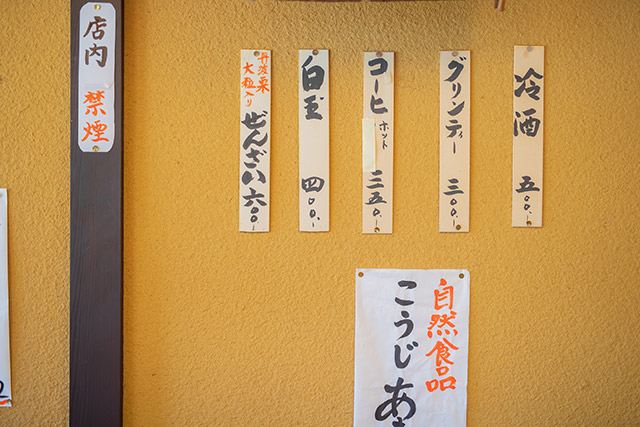

「大石酒造」本館には蔵本自慢のお酒をきき酒で楽しむコーナーがあったり、旧精米所が「酒喜庵」という和風喫茶になっていて、ゆっくりくつろぐことも出来ます。

- 大石酒造 丹波路酒の館(亀岡本店)

-

- 住所

- 京都府亀岡市薭田野町佐伯垣内亦13

- 電話

- 0771-22-0632

- WEBサイト

- https://www.okinazuru.co.jp/

おもてなしの心を味わう

そろそろ腹ごしらえの時間だなぁと思っていたら、

なんだか雰囲気の良いお店が目の前に現れました。

「大石酒造」から徒歩約3分程で「宮本屋」に到着です。

こういうさりげないおもてなしに日本に伝わる文化や風習の美しさを実感します。

席を用意してもらっている間に、創業90年2代目のご主人、木戸 邦考さんにお話しを伺いました。

「もともとはここでお婆ちゃんが、うどん屋をしていたのがはじまりなんですよ。宮さん(薭田野神社)のふもとだから“宮本屋さん”と近所の人が呼んでいたのがそのまま店名になったんです。その後、父が終戦後に戻ってきて料理屋になったんです。」

(取材者)

「そうなんですね。

木戸さんの胸のバッジはソムリエバッジですか?」

「はい。日本料理の幅を広げるきっかけになればとソムリエの資格をとりまして、ワインとのマリアージュを提案しています。

年に3回程、京都の人達を集めてワイン会を開催してるんですよ。」

(取材者)

「面白い取り組みですね。

入口に “丹波四季菜料理”とありましたが、どんな料理なんですか?」

「栗や松茸、黒豆をはじめ京野菜の主生産地である丹波地方の産物や亀岡牛などを使った京料理の丹波版“丹波四季菜料理”を開発する研究会を10人程で結成し、開発をしています。」

(取材者)

「この辺りは良い素材で溢れているんですね!」

「生産者とそれをつかう人が協力し、地域が共に頑張っていけるようにしたいんです。せっかくの技術が衰退してしまわないように、活かしていける方法を見つけたいんですよね。日本一の素材である事が誇りだから。

高いものが売れないのはおかしいと思うんです。地元の良い素材と料理人の技を値段を下げずに提供することが上質なおもてなしにつながります。」

自分だけではなく、地域の人たちと共と活性化することを大切にされている姿勢が素敵だと思いました。

そんな人が作る料理は美味しいに違いない!

お腹が空いた!

お待ちかねの「上おばば弁当」です!

美味しい~♪

お出汁が全身にしみわたります。

ひとつひとつの丁寧な仕事に木戸さんの思いを感じることができました。

ごちそうさまでした!

丹波の四季を鮮やかに感じさせてくれる旬の会席も用意されています。

予約無しでも対応していただけますが、是非お問い合わせの上お出かけ下さい。

- 宮本屋

-

- 住所

- 京都府亀岡市薭田野町佐伯大日堂32

- 電話

- 0771-22-0635

- WEBサイト

- https://www.miyamotoya.jp/

禅のこころ

お腹もいっぱいになったので、田園風景を眺めながらのんびり歩きます。

この辺りは江戸時代の絵師、円山応挙の生誕の地だそうです。

応挙と所縁が深いことから「応挙寺」とも呼ばれている「金剛寺」を目指します。

「宮本屋」から徒歩で約20分、門前の奥に山門が見えてきました。

「金剛寺」に到着です。

1771年に建立され「亀岡の自然100選」にも指定されています。

住職の中道 高志さんにお話しを伺いました。

「農家の次男として生まれた応挙は小僧として預けられ、当時の住職、玉堂和尚と出会います。

玉堂和尚との出会いが“円山応挙”という絵師を生み出したんだと思うんですよ。

応挙は玉堂和尚から禅の基本を学び、画家の道を勧められます。

何事に対しても先入観を持たず全ての事を受け止めるという禅の基本が、画風に繋がっていると思います。」

(取材者)

「出会いや環境は大切ですよね。」

「亀岡で生まれたことにも意味があったんでしょう。

玉堂和尚が亡くなった後、京都で奉公しながら絵の勉強をした応挙は既成概念に囚われない斬新な発想で従来にはなかった写生や遠近法をとりいれ画家として大成します。

応挙の写生とは、絵を見た人に自分の感じた気持ちを伝えるものです。

写意と言いましょうか、実物を見たような雰囲気をつくることを追求した努力家だったんです。」

(取材者)

「こちらでは応挙の作品が見られるのですか?」

「はい。応挙が56才の時に両親の追善供養と幼少時代の感謝を込めて本堂全面の襖と壁面57面に「山水図」「波濤図」「群仙図」を描き寄進しました。現在これらの作品は重要文化材に指定され掛軸に改装し、「山水図」「波濤図」は東京国立博物館に寄託、「郡仙図」は収蔵庫に保管しています。

「郡仙図」は毎年11月3日に一般無料公開していますし、日常は本堂に「波濤図」の内、12幅を元の襖に復元し皆様にご覧いただいています。」

見たい見たい!

複製とはいえ臨場感たっぷりの「波濤図」です!

「本当に波の中にいるようでしょ?」

(取材者)

「空間自体を再現しているんですね。」

「必要なものだけを必要な線やタッチで表現しているのがよく分かりますよ。

何を描いて何を描かないか、出来上がりを想像し、引き算していくんです。」

なんだか深い話でした。

どの箇所も同じように細かく緻密に仕上げるのでは無く、常に少し離れた所から見つめることが大切なのは仕事や人生も同じだなぁとしみじみ。

良いお話し有難うございました。

現在の本堂は老朽化により再建されていますが、円山応挙が寄進した当時の本堂の模型が展示されていて襖絵の配置がわかるようになっています。

実物を見てみたかったです、と言ったら「私も見たかったです!」と優しい笑顔をなさったのが印象的でした。

- 福寿山・金剛寺

-

- 住所

- 京都府亀岡市曽我部野町穴太宮垣内43

- 電話

- 0771-22-2871

- 事前連絡

- 本堂の拝観は無料ですが、事前に要連絡

- WEBサイト

- https://www.kongouji.net/

最後になでなで

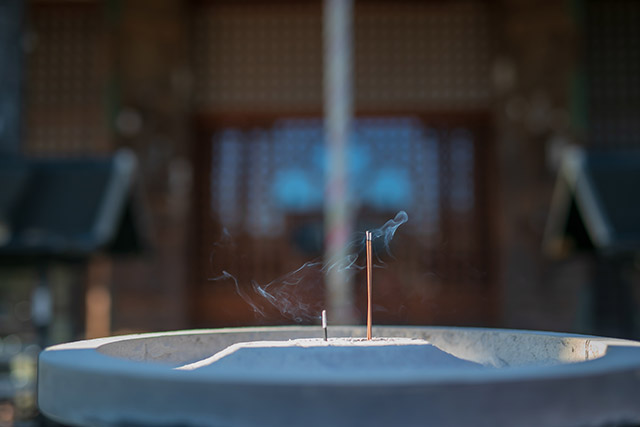

「金剛寺」から住宅地を徒歩約7分、最後の目的地「穴太寺(あなおうじ)」が見えてきました。

「穴太寺」は705年創建と伝わる古刹です。

三伹路に面した「仁王門」は京都府の登録文化財に指定されています。

まっすぐ伸びた参道の先に本堂が。

本堂は古寺の風格を醸し出しています。

住職の奥様 穴穂 宏子さんにお話しを伺いました。

「本堂には三つの御厨子があって、真中に本尊薬師如来、左側に札所御本尊聖観音菩薩、右側に御前立札所本尊聖観音菩薩の三尊を安置しています。

観世音菩薩のエピソードは「今昔物語集」にも載っていて、身代わり観音として慕われております。」

(取材者)

「どちらも秘仏なんですよね?」

(穴穂さん)

「はい。薬師如来は完全秘仏ですので御開帳の記録はございません。観世音菩薩は33年毎の御開帳となっておりますので、普段は御前立の観世音菩薩がお迎えしておられます。」

「こちらには「なで仏」がいらっしゃると伺ったのですが。」

(穴穂さん)

「そうなんです。160㎝、等身大のお釈迦様なんですよ。

明治の中頃までは居なかったんですが、当時の住職と孫娘の病気平癒のために参詣をしていた信者さんの霊夢によって本堂の屋根裏からお出ましになられたんです。」

「160㎝のお釈迦様が屋根裏から!????

もう我慢出来ません!

お詣りさせて下さい!」

渡り廊下をわたり本堂へ!

御本尊様にご挨拶をし、お堂の奥へ向かうと、、、

「このお布団は信者さんからのお供えなんですよ。

さぁ布団をめくって体の悪いところを撫でてください。」

と仰ったので、ありがたくなでなで。

全身がツヤツヤと柔らかに光り、たくさんの方から撫でられ愛されているのがよく分かります。

自分の手で実際に触れることが出来ることに感動です。

南面の庭園は京都府指定名勝で、広縁から眺める庭園は美しいです。

池越しに見える「多宝塔」は亀岡市唯一の木造塔として貴重な存在で、優美な風景を眺めながら、静かで落ちついたひと時を過ごせます。

5月から6月には安寿姫・厨子王丸伝説に基づく「厨子王丸肌守御本尊」が特別公開されるそうです。

安寿姫が厨子王丸に託した守り仏は、時には身代わりとなり、厨子王丸を守ったそうです。

「穴太寺」は苦しみを代わりに受け止めて下さる仏様ばかりで、有り難すぎますね。

さぁ、バスに乗って亀岡駅に戻ります。

- 菩提山・穴太寺

-

- 住所

- 京都府亀岡市曽我部町穴太東ノ辻46

- 電話

- 0771-24-0809

![つながっていく[京丹波]編](/assets/img/page/awakes/theme5_img18.jpg)

![鬼をおいかけて[福知山]編](/assets/img/page/awakes/theme1_img35.png)

![おばちゃんの餅[綾部]編](/assets/img/page/awakes/theme3_main_img.png)