![おばちゃんの餅[綾部]編](/assets/img/page/awakes/theme3_main_img.png)

![おばちゃんの餅[綾部]編](/assets/img/page/awakes/theme3_main_img.png)

#05おばちゃんの餅[綾部]編

- 心地よいあたたかさに触れる

- のびーる のびーるお餅に

人生の豊かさとあたたかさを感じた旅

忘れられつつある、日本の原風景、里山の暮らし。

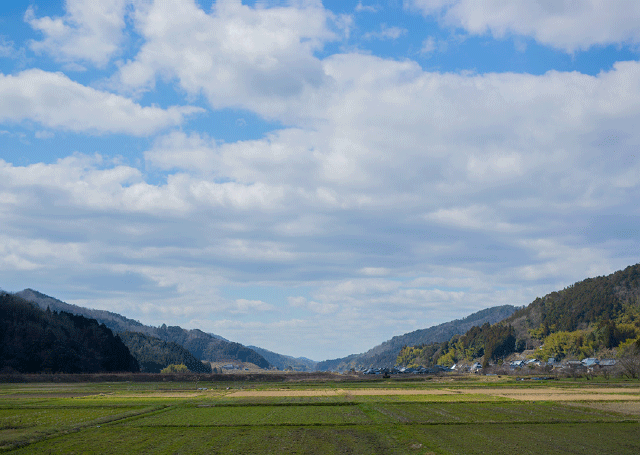

そんな風景を求めて、国内外から多くの人が訪れる綾部の上林地区。

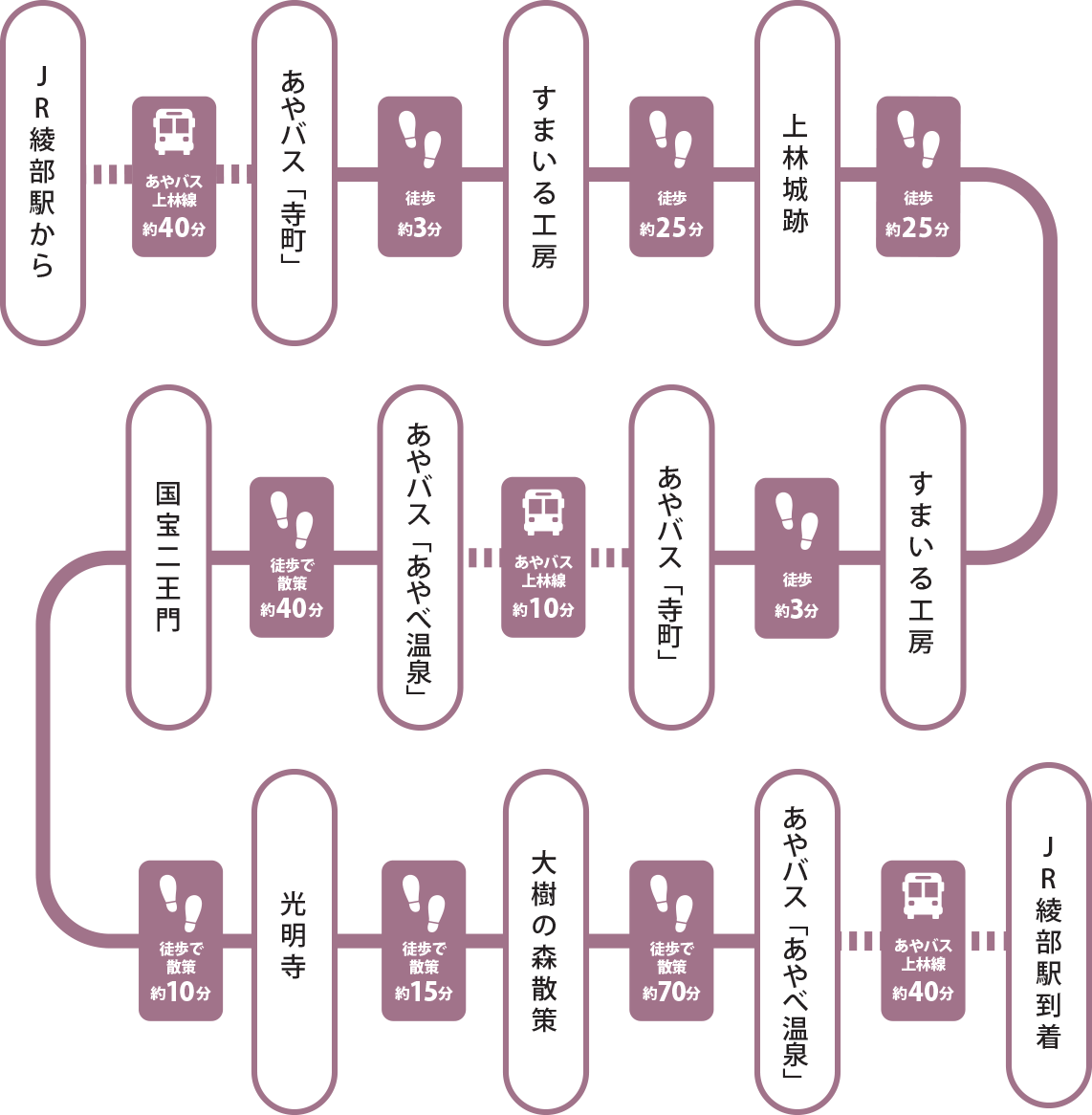

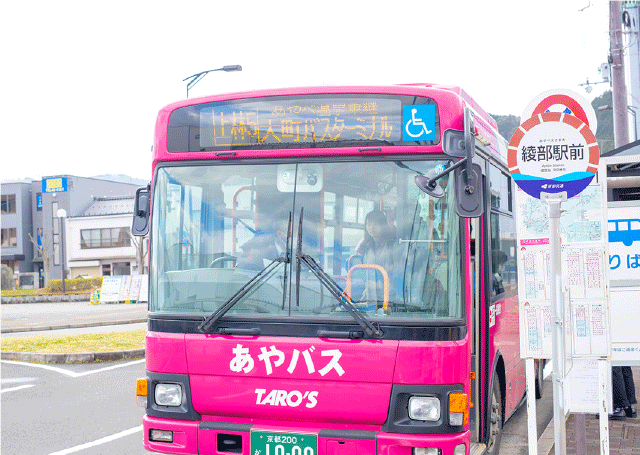

最寄りのJR綾部駅から、ひときわ鮮やかなピンク色の「あやバス」に乗って揺られていると、景色はすぐに山の中。

鮎の漁場でも知られる清流の由良川を越え、田園風景を眺めながら、懐かしい風景に見とれていると、40分でバス停「寺町」に到着。

ここからは少し旧街道を歩き、綾部市観光センターで活動されている「すまいる工房」さんへ向かいます。

「ここ上林地区は綾部の東側にあり、人口はおよそ2,000人程度の町です。

かつては、バス停の名前「寺町」のとおり70以上のお寺があったそうです。

この先にある聖徳太子が建てたという光明寺は特に人気で、多くの参拝者がこの地を訪ねたそうです。」

(取材者)

「70ものお寺があったんですね。ところで上林(かんばやし)という名前は、お茶と関係が深いと聞いたのですが。」

「そうなんです。

かつて綾部はお茶づくりが盛んで、宇治茶で有名な上林春松本店は、もともとこの辺りを治めていた豪族だったんです。」

(取材者)

「ここがルーツってことなんですね。

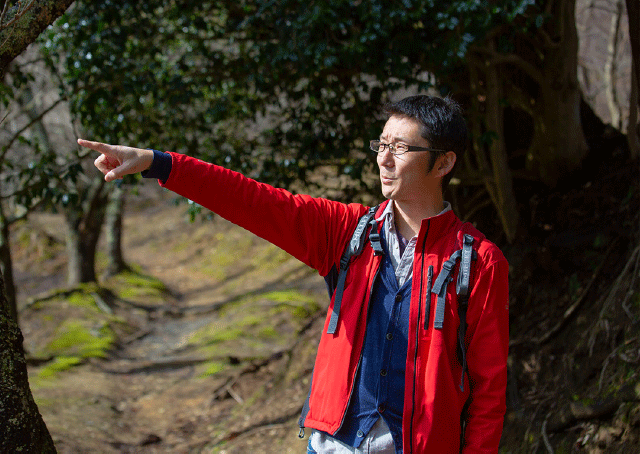

ところで工忠さんが綾部に移住された理由を教えてください。」

「実は私は大阪の出身で、バックパッカーや海外添乗員などを経験した後、今から6年ほど前に上林に移住したんです。

今は里山の暮らしや農村体験ができる里山ゲストハウス クチュールを運営しています。

ここは自然が豊かで、私が暮らしに求めていたものが揃っていました。最近は徐々にですが若い世代の移住者も増えてきましたよ。」

和紙の原料を再利用した

楮餅づくりを体験。

工忠さんの案内でバス停から歩くこと数分、綾部市観光センターすまいる工房に到着です。

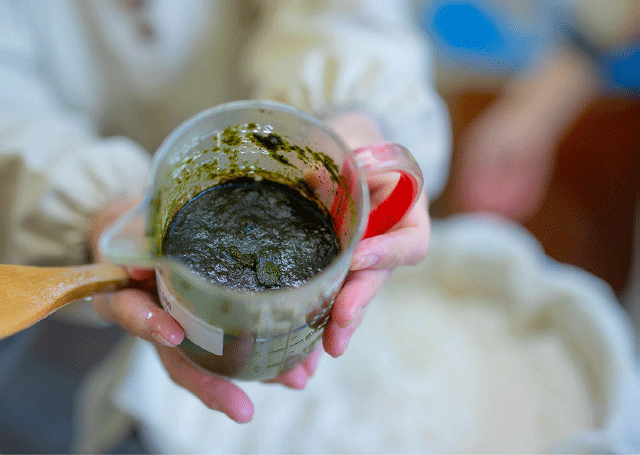

ここでは800年以上受け継がれる(京都府無形文化財)黒谷和紙の原料である楮(こうぞ)を使った餅作りが体験できます。

「材料になる楮というのは、どんなものですか?」

(すまいる工房の皆さん)

「楮は桑の葉の一種です。

和紙を作るときは茎の部分だけを使いますが、今まで捨てていた葉を加工できないかと考えて、お餅にいれてみたのが楮餅なんです。」

「アイデアから生まれた楮餅。

里山の自然と共に暮らす、おばちゃんの素敵な発想ですね。」

(すまいる工房の皆さん)

「あとは、ボケ防止もあってね(笑)。

みんなで楽しく話をしながら、何かものづくりができれば楽しいし、一石二鳥だと思ってはじめたんですよ。」

まずは地元のもち米を蒸すところからはじまります。

お米が蒸し上がるまでには45分ほどかかるとのこと。

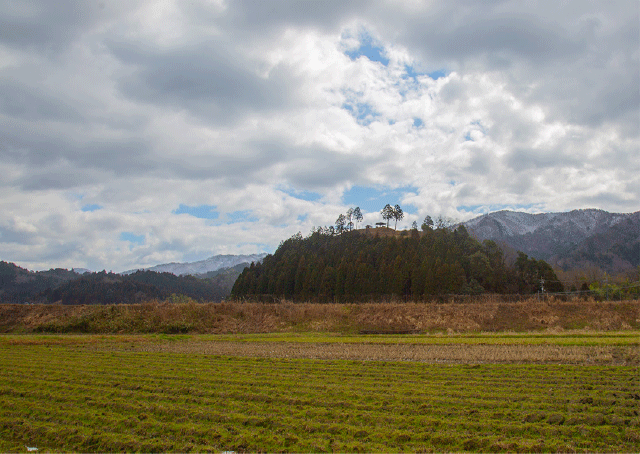

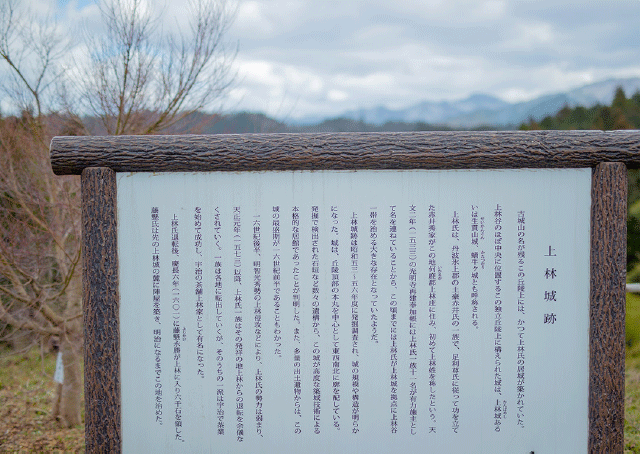

おばちゃんたちのおススメもあり、すぐ近くにある上林城跡まで散策することにしました。

「あそこに見えているのが上林城跡です。

16世紀頃に上林一族が治めていました。

残念ながら織田信長の兵に敗れ、この上林を退去しています。

その一族が宇治に移り、お茶の栽培をはじめたのです。

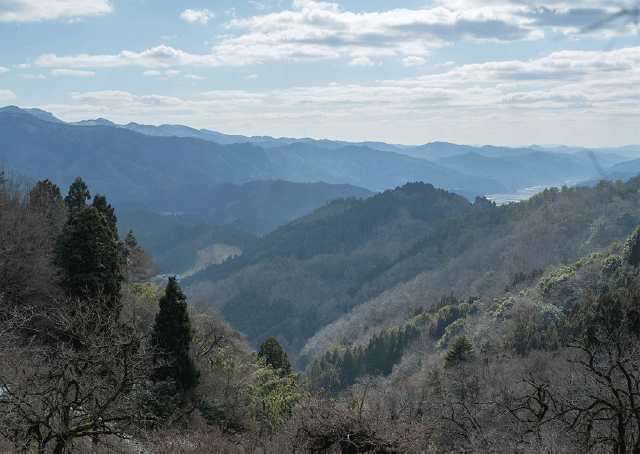

お城の跡は発掘調査も終わり、きれいに整備されて本丸跡からパノラマの景色が楽しめますよ。」

「かなり高い山に見えますが、パノラマを楽しみたいので頑張って登ります!」

急な階段をしばらく登っていくと、いよいよ本丸のある頂上へ。

平らに整地された頂上はまるで大きな展望台のように四方がぐるりと見渡せて、流れる川の流れや田畑の様子がよくわかります。

「田んぼ一面に水を張る季節になると、水面に空が写り込んで幻想的なんですよ。

ここから少し東の方に、あとから行く光明寺があるんですが、そこからは秋から冬にかけて雲海も見ることができます。

あと、上林城まわりの水路には6月頃になるとホタルが舞って、毎年ホタル祭りも開催されています。」

(取材者)

「水面の幻想的な風景に雲海、そしてホタル。

どれも体験してみたい風景ですね。」

そろそろもち米が蒸し上がる頃、再びすまいる工房さんへ戻ります。蒸したお米の湯気に乗って、お茶のような香りが漂ってきます。

これがなかなかコツのいる作業。

「もっと力入れて」「もっと早くせんと」おばちゃんたちの愛のある激励が、あちらこちらから飛んできます。

よもぎのような深みのある緑色の楮餅の完成です。

おばちゃんたちの手作りのランチをごちそうになります。

上林鶏のチキンカツ、ふきのとうの天ぷらに楮餅のぜんざいまで、メニューはほとんど地元で採れたものばかり。

ここでしか食べられない地元のお料理。

最高のごちそうですね。

「特別なごちそうは作れないけど、そういって美味しいっていってもらえるのが、一番嬉しいね。

町に移住してきた若い人に、畑で取れた野菜を持っていってあげることもよくあるけど、みんなとっても喜んでくれるから、どんどんあげたくなってきちゃうんだよね。」

「上林の皆さんは、移住者も旅人も、訪ねる人を心から歓迎しているのが素敵ですね。」

(工忠さん)

「上林は、みんなが人を受け入れる文化があるんですよね。

昔から寺への参拝や城を訪れる人を広く受け入れてきたこともあるかもしれませんね。」

あぁなんだか幸せ。良いお話も聞けて、お腹も満たされたところで、つやつや肌のおばちゃんたちの笑顔に見送られながら、次の目的地、あやべ温泉へと向かいます。

- すまいる工房

-

- 住所

- 京都府綾部市八津合町古城山1-3

- 各種体験

- 要予約

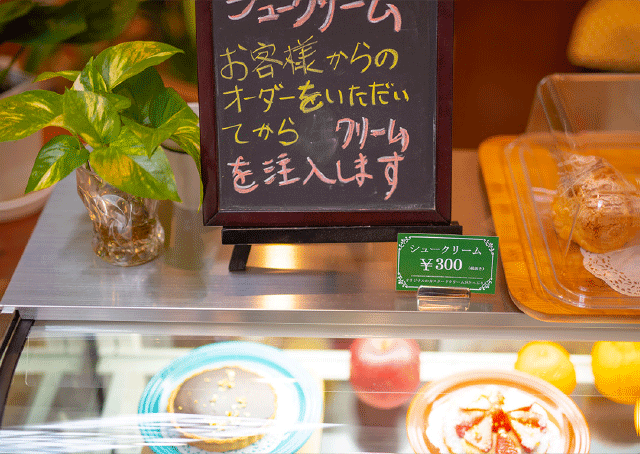

米粉クッキーやチーズ、ジャムなど、地元の素材を使った加工品を製造販売しています。あやべ温泉、あやべ特産館などで購入できます。

綾部の山並みを眺めながら、

美肌の湯でひとやすみ。

茅葺屋根の家々を両脇に見ながら、大きな杉が立ち並ぶ森の中を進むと、美肌の湯で知られるあやべ温泉へ到着です。

また、近くにある水源の里「老富(おいとみ)」では、3月から4月にかけてミツマタが、4月から5月はシャガが見頃を迎え、どちらも地面を埋め尽くすほどに群生し、里山でしか見られない美しい風景が広がるそうです。

「自慢の露天風呂はもちろん、地元の上林鶏の唐揚げ定食や、とち餅ぜんざいなどスイーツもおすすめです。

近くには国宝の二王門や光明寺もあり、散策も楽しんでいただけますよ。」

- あやべ温泉

-

- 住所

- 京都府綾部市睦寄町在ノ向10

- 電話

- 0773-55-0262

- WEBサイト

- https://www.ayabeonsen.com/

一千年、二千年の時を越えて、

受け継がれてきた綾部の森。

温泉のおかげか足取りも心なしか軽やかです。

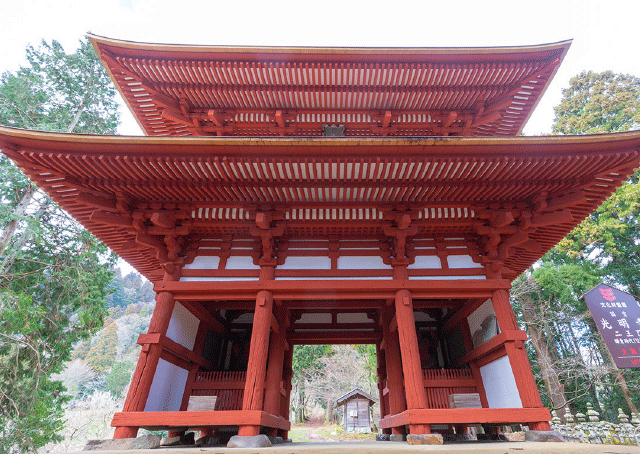

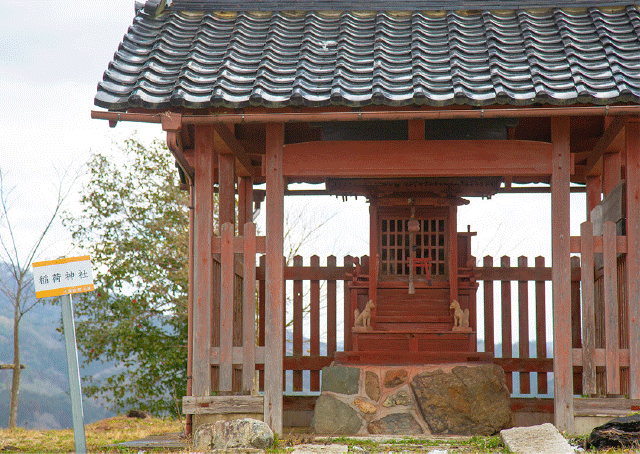

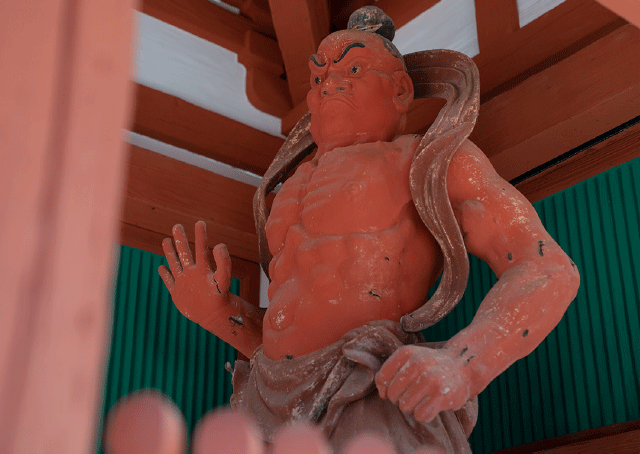

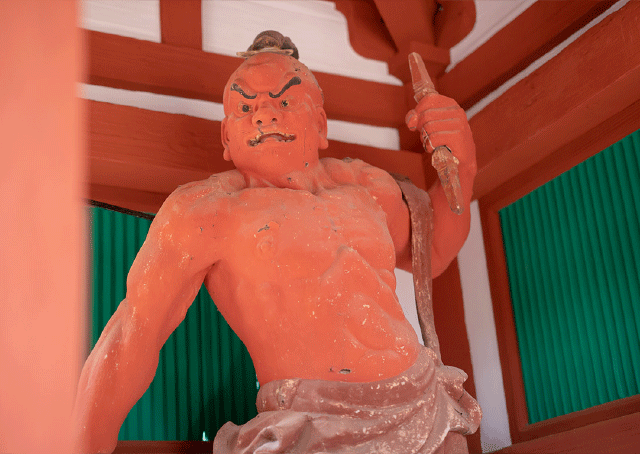

上り坂をしばらく歩くと「国宝二王門」と書かれた看板を発見。

ここから二王門まで180m、光明寺までは520m・・・。国宝を拝むため、しっかり階段を上ります。

「二王門までの階段は話に聞くところによると333段あるそうなので頑張りましょう!」

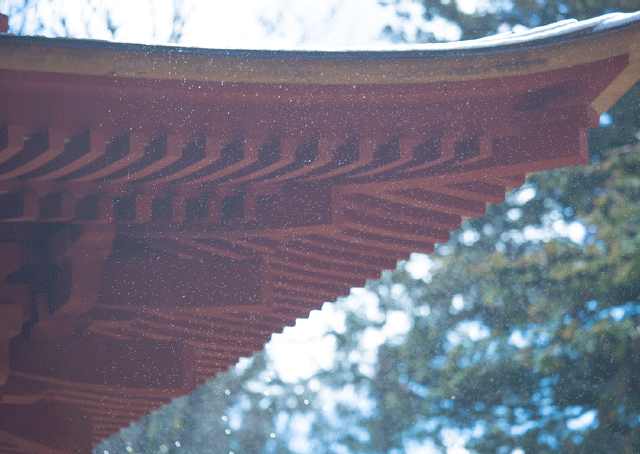

「よくぞ来たな」そんな言葉をこちらに投げかけているような堂々の佇まいです。

「この門は東大寺の南大門、法隆寺の中門についで日本で3番目に古い門だと言われています。

この鮮やかな赤はベンガラ。白ははまぐり。緑は緑青と、いずれも自然素材の塗料が使用されているんですよ。」

(取材者)

「東大寺と法隆寺といえば奈良時代。

どうしてその時代に、この京都の奥地にこの門が作られたのかを考えると、遠い歴史に浪漫を感じますね。」

ちょうど雪解け水が二王門の屋根からしだれ落ち、周囲一体は幻想的な空気に包まれています。

門の下には通る人の心の内を見透かすように、2体の金剛力士像が強い眼力でこちらをギョロリ。その迫力に思わず息を飲みました。

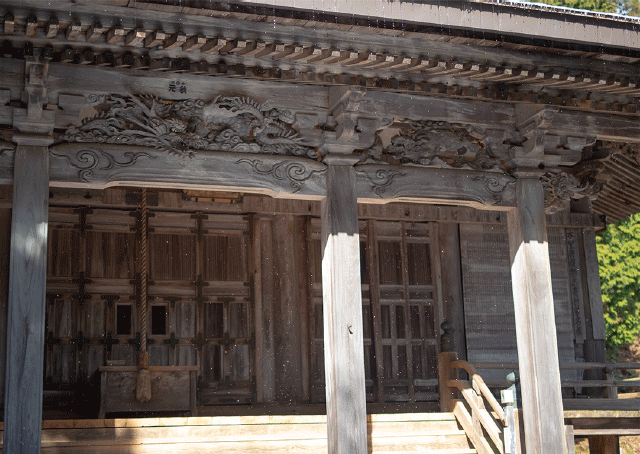

さらにそこから100段ほどの階段を上がると、本日最後の目的地、光明寺への入口です。

「この本堂にある龍の装飾は、丹波地方に伝わる技師集団、中井権次一統が手がけたもので、立体的な装飾や、とげとげしい鱗模様、銅製のひげ、目に朱が入っているのがその特長です。」

(取材者)

「今にも動き出しそうなといった表現をすることがありますが、こちらも二王門の金剛力士像に負けない迫力がありますね。」

このあたり一帯はつい数年前まで誰も立ち入ることがない手付かずの森だったようで、10分ほど山道を進むと、大きな木が当たり前のようにあちこちに見られます。

「もう少し奥まで進めば、推定樹齢2,000年とも言われる大トチの木があるんですよ。府の天然記念物で日本でもトップ5に入る古いトチの木だそうです。」

帰りも再び、あやバスに揺られて45分。

バスの色に負けず劣らず、鮮やかなピンクに色づく綾部の山並みを眺めながら帰路についたのでした。

- 光明寺 二王門

-

- 住所

- 京都府綾部市睦寄町君尾1-1

- アクセス

- 「あやべ温泉前バス停」下車、徒歩40分

- 料金

- 拝観無料

今回ガイドをしていただいた工忠さんのゲストハウスでは、長期滞在や各種体験にも対応しています。里山の自然や暮らしを存分に味わって見たいという方はぜひ相談してみては。

- 里山ゲストハウス クチュール

-

- 住所

- 京都府綾部市五泉町下ノ段16

- WEBサイト

- https://guesthouse-couture.com

※ご予約・お問い合わせはWEBサイトから

![つながっていく[京丹波]編](/assets/img/page/awakes/theme5_img18.jpg)

![鬼をおいかけて[福知山]編](/assets/img/page/awakes/theme1_img35.png)

![時の流れをかけぬける[南丹]編](/assets/img/page/awakes/theme2_img3.png)