![時の流れをかけぬける[南丹]編](/assets/img/page/awakes/theme2_img3.png)

![時の流れをかけぬける[南丹]編](/assets/img/page/awakes/theme2_img3.png)

#02時の流れをかけぬける[南丹]編

- 森のお宝を求めて

- “ここにしかない”を求めて、園部町へ。

パッと思い浮かぶところは”るり渓”が有名だけど、どうもそれだけじゃないらしい。

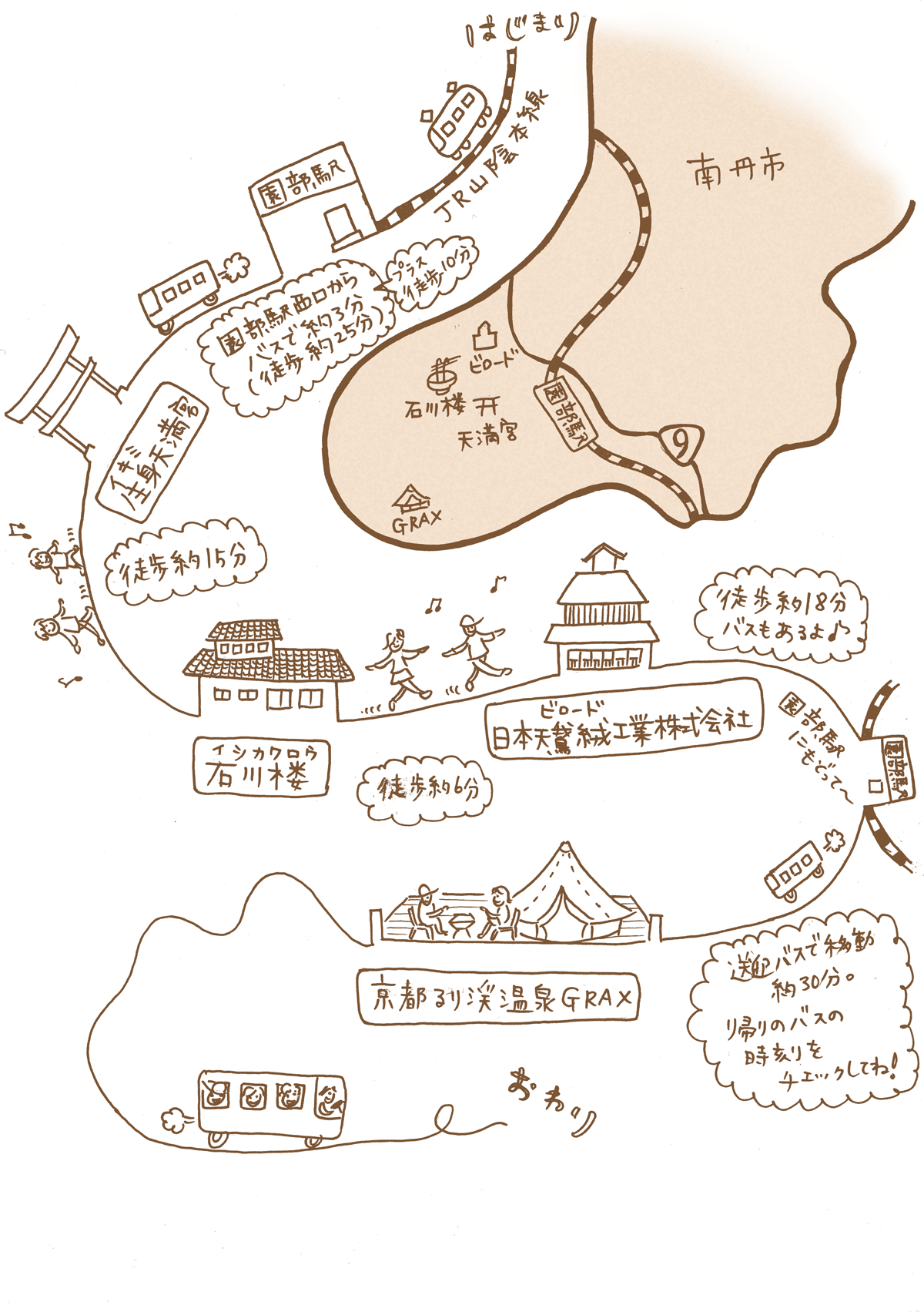

日本最古だとか、日本唯一だとか、それはそれは謎と浪漫で溢れる町だと聞いて、その目で確かめるべく訪ねたのは南丹市園部町。旅の出発はJR園部駅。

早速、駅から亀岡行きのバスに乗り込みます。

バスは平均1時間に1本程度。

旅のはじまりから待ちぼうけにならないように、ちょっと注意が必要ですね。

そこからバスに揺られること約3分。

バス停「栄町」で下車した後、のどかな田園の中を10分程度歩けば、今回最初の目的地「生身天満宮」に到着です。

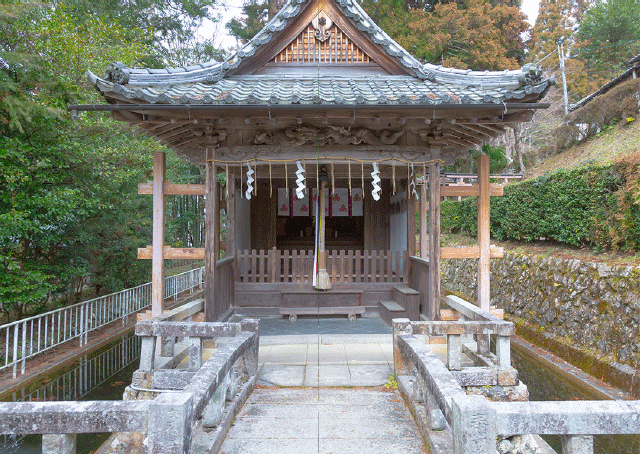

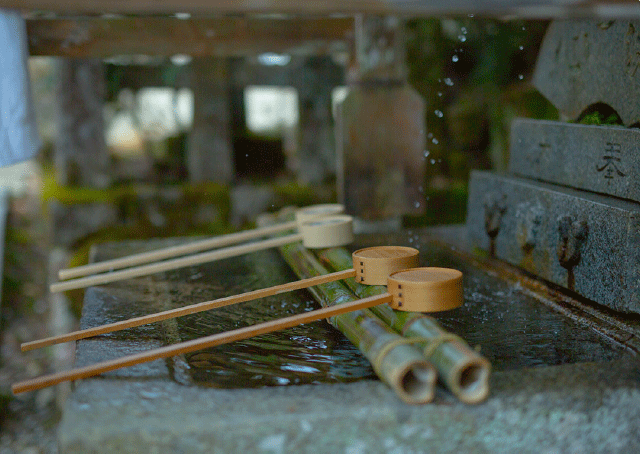

ひとつの境内に、5つの物語。

日本最古の生身天満宮でご加護をいただく。

こちらは、日本全国に12,000あると言われる天満宮の中で唯一、菅原道真公がご存命の頃からお祀りしていたという日本最古の天満宮です。

道から見上げれば、まるで山城のように築かれた石垣の上に社殿が伺えます。

鳥居の右手には満開の梅がお出迎え。

なんだか良いご加護をいただけそうです。

境内に入ると宮司の武部昌英さんと禰宜の武部由貴子さんのご夫婦が笑顔で出迎えてくださいました。

「ようこそ御参りいただきました。私が38代宮司の武部昌英です。」

(取材者)

「この神社は、菅原道真公がまだ生きておられた頃にできたと聞いたんですが、本当ですか?」

「この神社の歴史は956年まで遡ります。当宮の始祖である武部源蔵は、当時、園部の地に屋敷を構えていた菅原道真公と交流がありました。道真公が太宰府へ左遷を命じられた際に、道真公の子供をかくまい育てる内命を受けたことが、はじまりだと言われています。

そして道真公の帰りを祈念するため、源蔵が自ら道真公の木像を彫り、ひそかに祠を建て、生祠(いきほこら)としてお祀りしたのが、生身天満宮の最初です。」

(取材者)

「そして宮司さんは、その武部源蔵の末裔ということになるんですね。」

「武部源蔵は、日本三大歌舞伎の登場人物でもあるんですよ。そのご縁もあって、歌舞伎役者の皆様にも多く参拝に来ていただきました。」

(取材者)

「もはや壮大なスケールで想像がついていきません!(笑)」

「道真公を祀った生身天満宮本殿、武部源蔵を祀った武部源蔵社をはじめ、この境内には全部で15社お祀りしていて、それぞれにストーリーがあるんです。

たとえば、大神宮という社は、伊勢神宮の内宮・外宮をどちらもお祀りしています。ここでお詣りすると、神宮の方向を向いているので、お伊勢さんをお詣りしたことになります。遥拝所を兼ねているのです。」

(取材者)

「なんと、伊勢参りまでここでできてしまうということですか。」

「あとは、燃えさかる火がそのお社の前で、止まって消えたと伝わる秋葉愛宕神社。本殿まで上がる途中にあった厳島神社もですね。

厳島神社は広島宮島や滋賀の竹生島がよく知られています。実は、当宮の厳島神社は、生身天満宮が遷座されてくる前から、当地の地主神として祀られていました。歴史も古いんです。

小さいながらもお社の周りに堀を巡らせてあり、広島の厳島神社の方がこられた際も、しっかりとお祀りいただいていると関心されていましたよ。」

(取材者)

「せっかくなのですべての神社をまわって、たくさんお詣りして帰りたいと思います。」

- 生身天満宮

-

- 住所

- 京都府南丹市園部町美園町1号67番地

- 電話

- 0771-62-0535

- アクセス

- バス停「栄町」から徒歩11分

- WEBサイト

- https://www.ikimi.jp/

桂小五郎も嗜んだ?!

やさしい老舗の味に舌鼓。

ご加護をたくさんいただいた後は、再びのどかな田園風景を眺めながら、歩くこと15分。

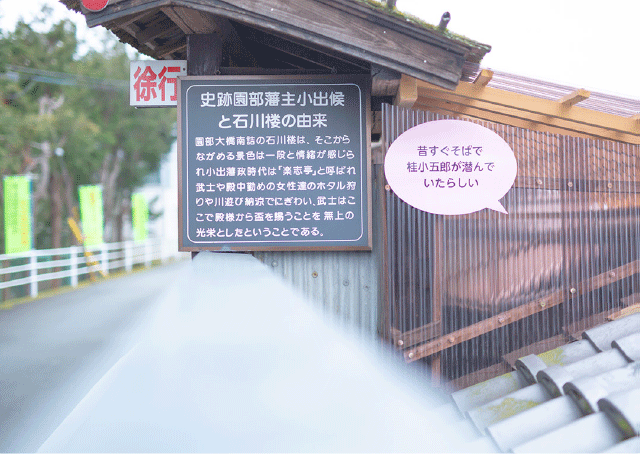

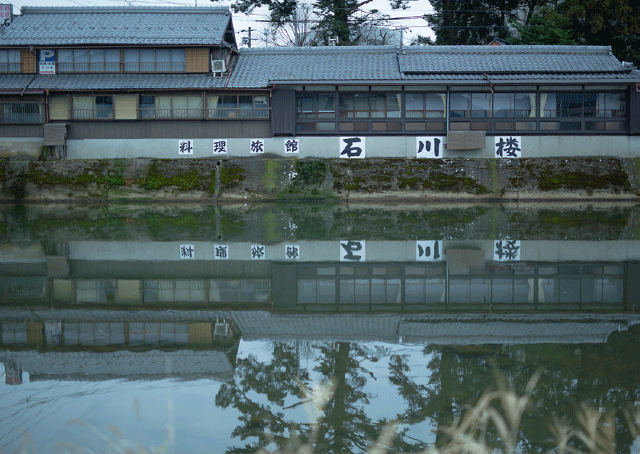

ちょうどお腹も空いて来た頃、江戸時代から続く老舗の「石川楼」さんを目指します。

店に到着するやいなや目に飛び込んできたのは、川床のように川に競り出た外観はもちろん、なんとも素朴な手作りのPOP。

「昔すぐそばで桂小五郎が潜伏していたらしい」?これは只者ならぬ雰囲気。

その横にある看板を見ると、江戸時代には「楽志亭」と呼ばれ、武士や女中が蛍狩りや川遊びをここらで楽しんだのだとか。

いやいや楽しみになってきました。それでは中にお邪魔します。

入るやいなや、すみずみまで丁寧に整頓された店内に驚きます。

150年以上続くお店なのに、古さをいっさい感じさせません。

机や床はもちろん、冷蔵庫の中の缶ビールまでお行儀よく整列。(笑)

手入れが行き届き、磨かれた店内はまさに老舗という言葉にふさわしい雰囲気です。

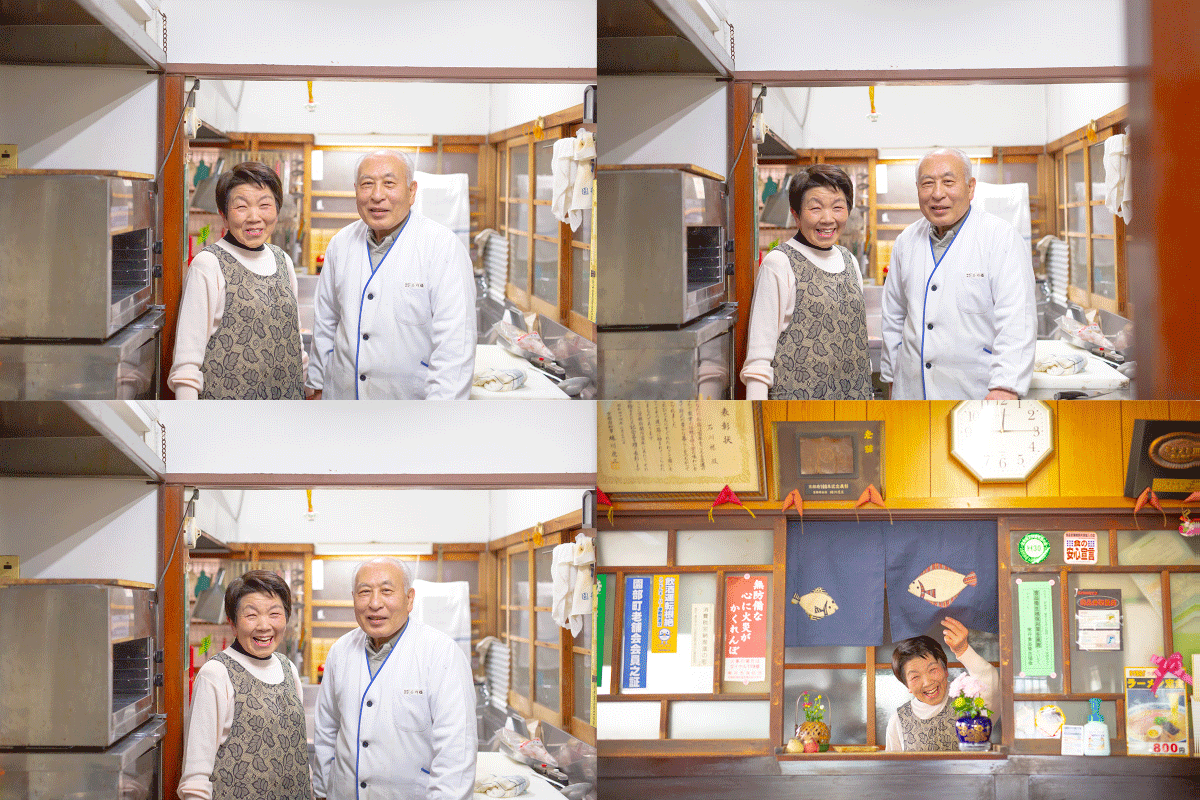

関心しながら眺めていると、ご主人と奥さんが満面の笑みで出迎えてくれました。

「こんな古いお店に、遠くからよういらっしゃいました。」

(取材者)

「江戸時代から150年以上つづく店ということは、ご主人は何代目になるんですか?」

(ご主人)

「私で5代目になります。4代目を兄が継いで、私はその頃、京都の料亭で修行していたんですが、その後ここを継ぐために戻ってきたんです。」

「ちなみに、ご主人の跡継ぎはいらっしゃるんですか?」

(ご主人)

「料理人をしている息子が継いでくれるといってくれるんやけど、ほんまに継がせて良いもんかと。」

(取材者)

「こんな素敵なお店、そうそうありませんから。ぜひ息子さんに受け継いでほしいです!」

気になっていたあのことについてお聞きしました。

(取材者)

「お店の外に、桂小五郎がここに潜んでいたというPOPを貼っていたんですが、あれって本当ですか?」

「本当かどうかはわからんけど、きっと本当なんでしょうね。幕末の頃、蛤御門の変の後に、変装してここに潜伏していたらしいですよ。ただはっきりわからんから、POPにも「らしい」って書いてあるでしょ。(笑)」

(取材者)

「たしかに、「らしい」って書いてますね。

でも、ここにあの桂小五郎がいて、同じ景色を見ていたと思うとちょっとドキドキしますね。」

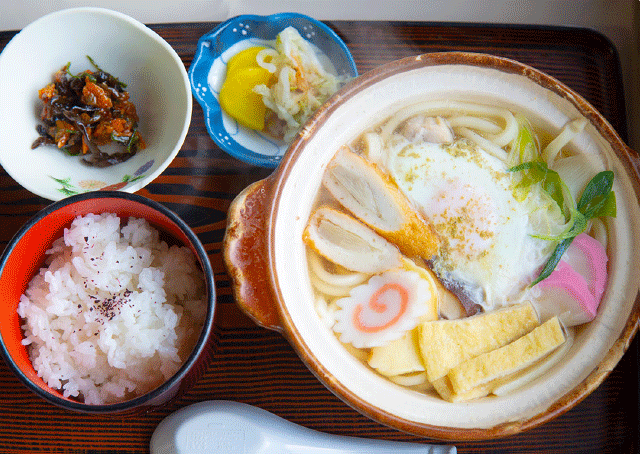

京都の料亭で修行されたとあって、やさしい味の出汁は絶妙です。近頃食べなれたコシが強めのうどんではなく、どちらかと言えば大阪うどんに近い懐かしい味わいです。

取材の合間にも地元の方が続々とお店に入ってきて、「あんまり手間かけんように、みんなでおんなじもん、頼もうかねぇ」「ええよ、そんなん、気にせんで」奥さんとの掛け合いを横で聞いているだけで、こちらまでほっこり。

心も温まってきたところで、石川楼をあとに、次の目的地へ向います。

- 石川楼

-

- 住所

- 京都府南丹市園部町上本町16

- 電話

- 0771-62-0245

アジアでここだけ?!

天鵞絨(ビロード)工場見学を体験!

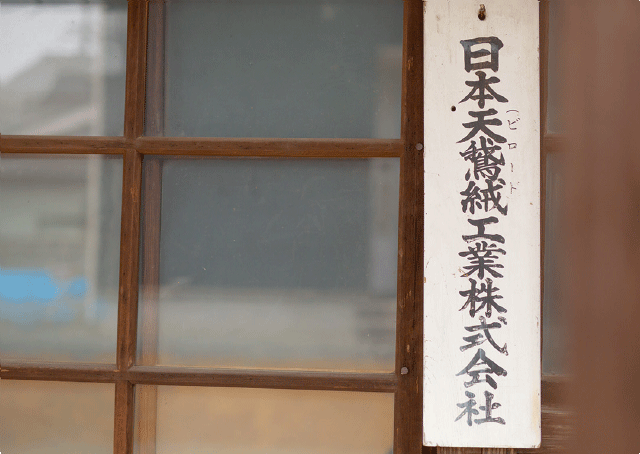

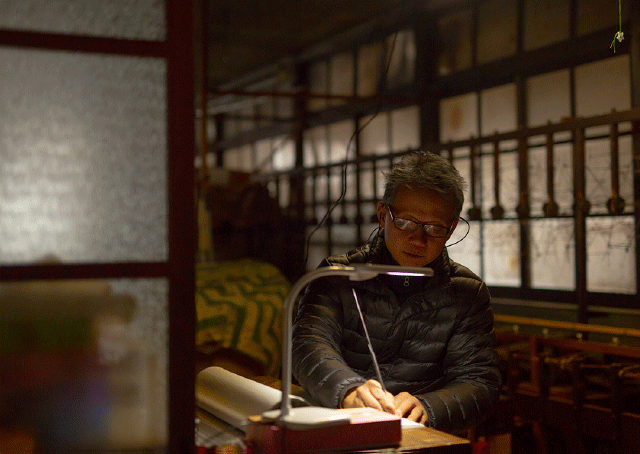

正面に回ると、日本天鵞絨(ビロード)工業株式会社と書かれた立て看板と、まるで映画のセットのような建物が目に飛びこみます。

渋い、渋すぎる。

これで現役だというからさらに驚きです。

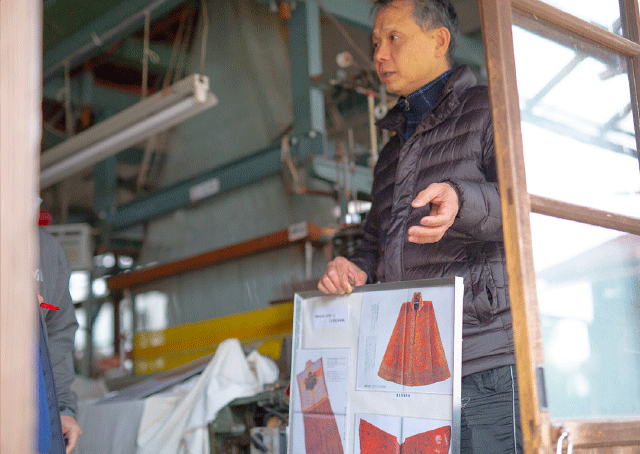

これはかなり強面の職人さんが・・・と勝手にビクビクしていると、奥から出てきてくれたのは笑顔の素敵な5代目当主の藤本義人さん。

早速、工場内を案内していただきました。

「ここは大正11年にできた工場で、日本で唯一、現在はアジアでも唯一の天鵞絨工場になります。

「白鳥の羽毛のような手触りの織物」という意味を持つ天鵞絨は、およそ450年前に南蛮貿易によって日本に伝わったと言われていて、有名なところで言うと、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった時の天下人も富と権力の象徴としてビロードの陣羽織やマントを羽織っていたんですよ。」

(取材者)

「戦国武将たちが纏っていたあの赤いマントは、ビロードだったんですね!」

「その後、明治時代に入ると、履物の花緒として重宝されるようになり一時は広く普及しました。この工場でも最盛期は120人以上の職人が働いていたこともあったんです。

やがて安価な合成繊維のものに代用されるようになり、今ではビロード職人も日本で3人、世界でも15人と数えるほどになりました。」

(取材者)

「世界でたった15人!?つまりはとても希少価値の高い技術ってことですよね。

ところで、ビロードとベロアとベッチンって、同じものなんですか?ベロアなんかは今でもよく手にする機会があると思うんですが。」

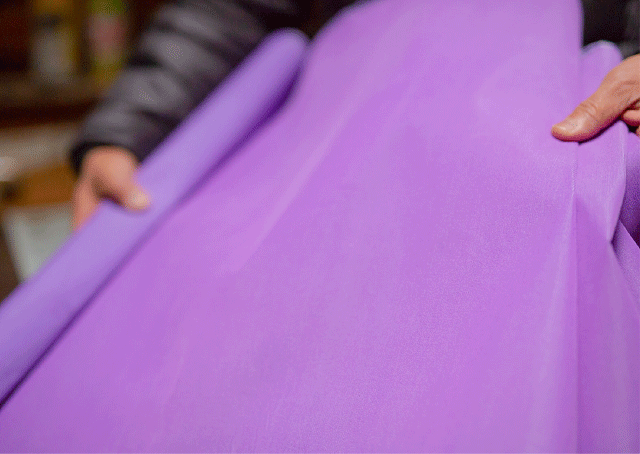

「たとえばベルベットはレーヨン製、ビロードはシルク製というように製法も素材も違います。

もちろん、起毛の具合も手触りも大きく異なります。

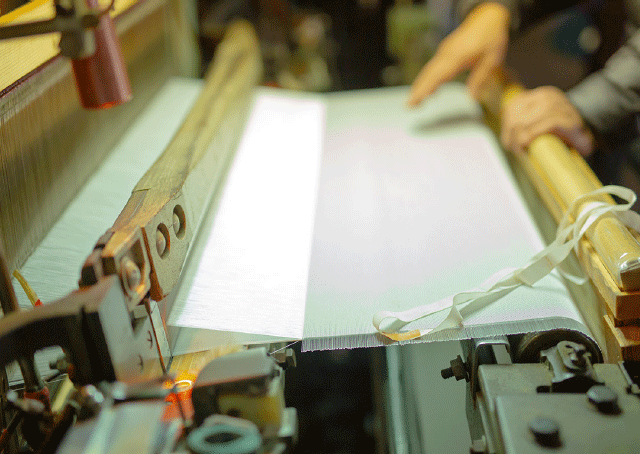

ビロードの場合、すべて手作業で織るので、6mの布をおるのに1週間はかかるんですよ。

それをより効率的に機械化していったのがベッチンやベルベットだと思ってもらえると分かりやすいかもしれませんね。

ただ僕らだって、ビスケットとクッキーが何が違うかって言われたら正直うまく答えられないように、なかなかその違いがわかりにくいですけどね。」

「確かに本物のビロードに触れる機会が無いとその違いもわかりませんね。

生産する場所が日本でここだけってことは、ここにある機械もすべて一点物ってことですよね?メンテナンスとか故障のときの対処はどうするんですか?」

「変わりがないので、こわれたら自分で直しますよ。

部品もなくなれば自分でつくります。

実は去年、落雷で大正時代からあった工場が燃えてしまったんです。

そのときも、焼け跡から何よりも道具を必死に探し出しました。

出来上がったビロードもたくさん燃えてしまいましたが、道具さえあればまた作ることはできますから。」

(取材者)

「道具があればまたつくれる。

まさに職人魂ですね。

格好良すぎます。」

ビロードに対する藤本さんの愛着を垣間見た気がしました。

- 日本天鵞絨工業株式会社

-

- 住所

- 京都府南丹市園部町若松町125

- 電話

- 0771-62-0128

- 事前連絡

- 工場見学の際は事前に問い合わせを

平日は夕方まで対応/土日休

園部の自然の恵みを体いっぱいに

感じられるグランピング体験。

日本天鵞絨工業から再びバスに乗り、スタート地点の園部駅へ。

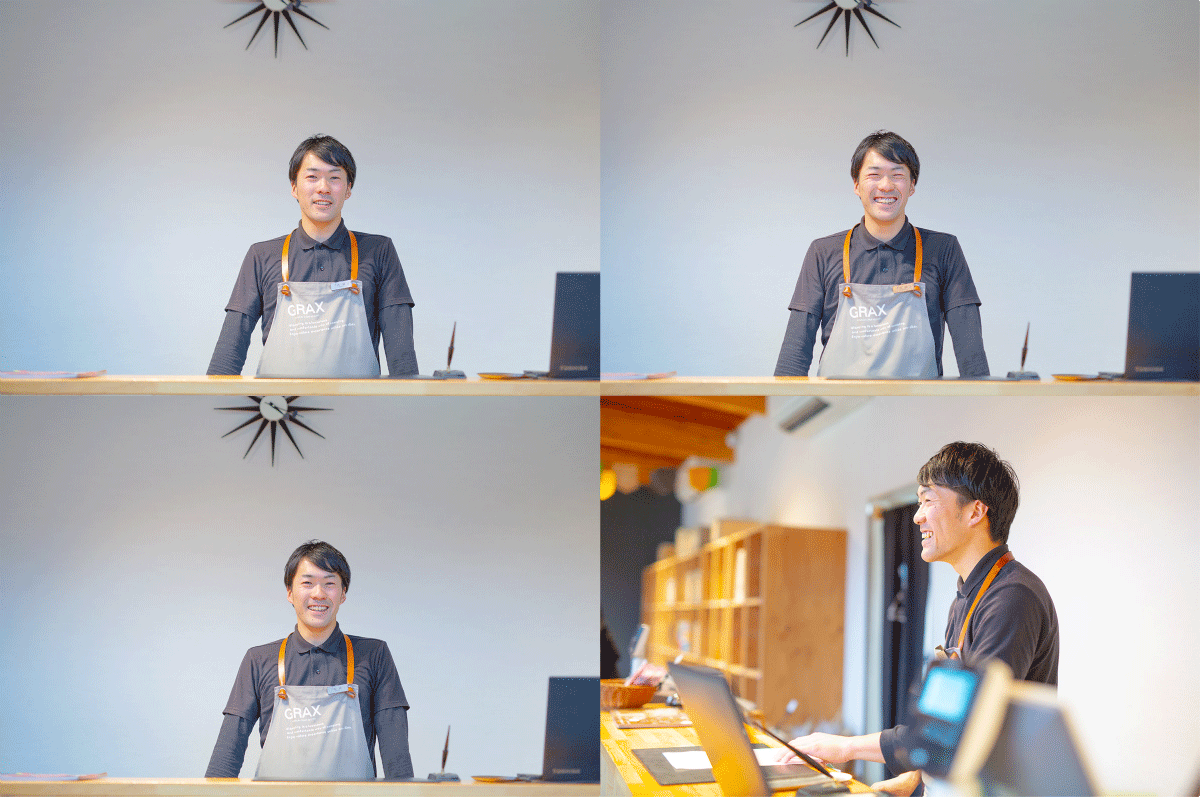

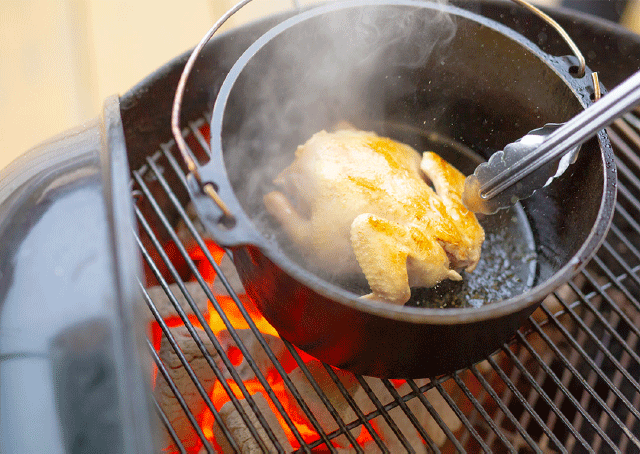

旅の締めくくりは、園部の自然を体いっぱい、そしてお腹いっぱいに楽しむグランピング体験。ここからは送迎バスで、るり渓温泉にあるグランピング施設「GRAX」を目指します。

今回ガイドをしてくれたのはマネージャーの西岡幸司さん。園部の自然が似合う爽やかな好青年です。

「はじめてのグランピング体験なんですが、よろしくお願いします!

まずは何からはじめれば良いのでしょうか?」

(西岡さん)

「お料理の材料も火起こしもすべてこちらでご用意しますので、あとは皆さんで楽しく調理しながら食べていただくだけです。

GRAXでは地元や京都の食材を使ったメニューが豊富で、どれもレシピを見ながら誰でも簡単に調理できるものばかりですよ。

では、早速、テントへご案内しますね。」

テントの前にはタープが設置されていて、どうやらここでお料理や食事をするそうです。

大きなBBQコンロやダッチオーブンを目の前にすでにテンションはMAX!

テントの中もベッドや冷蔵庫、コタツまで完備されていて、まるで山の中の我が家のよう。

グランピングが年代や性別を問わず誰でも楽しめると言われるのも納得です。

「夜になると鹿がこのあたりを歩いていたり、ここは標高も550mと高いので星もキレイに見えますよ。

お米はすべて園部産ですし、春から秋にかけては好きな京都野菜を選んでバーベキューを楽しめる野菜マルシェも好評です。

温泉とグランピングの両方を一度に楽しめるのもここならではの楽しみ方ですね。」

(取材者)

「地元の食材が食べられるのは嬉しいですし、何より温泉!これは魅力ですね。」

「あと周辺はるり渓の散策コースになっているので、滝や自然を見ながらのハイキングも楽しめますよ。」

(取材者)

「グランピングも、温泉も、ハイキングも。

なるほど、園部の恵みの良いとこどりって感じですね。」

夜になるとサイト全体がライトアップされて、昼間とはまた違った雰囲気に。

それぞれのテントで皆さん、思い思いの楽しいひとときを過ごされていました。

夜も更けてきたところで、再び送迎バスに乗り込み帰路へ。

まだまだ知らない魅力もたくさんありそうな南丹!

次はどんな旅を計画しようかな?

- GRAX PREMIUM CAMP RESORT

京都るり渓 -

- 住所

- 京都府南丹市園部町大河内広谷1-14

- 電話

- 0771-65-5001

- WEBサイト

- https://www.grax.jp/

![鬼をおいかけて[福知山]編](/assets/img/page/awakes/theme1_img35.png)

![撫で撫で[亀岡]編](/assets/img/page/awakes/theme4_img79.jpg)

![おばちゃんの餅[綾部]編](/assets/img/page/awakes/theme3_main_img.png)